蛍光X線分析:原理解説

蛍光X線分析の原理と応用例をご紹介しております。

1.原理

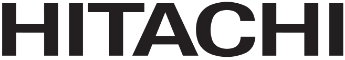

X線は、可視光線と同じ電磁波の一種であるが、その波長が100Åから0.1Åと非常に短いだけ異なっている。そして一般の電磁波に比べX線は容易に物質を透過し、その程度は物質に含まれる原子の原子番号が小さくなるほど強くなる。蛍光X線分析は、X線を物質に照射し発生する固有X線(蛍光X線)を利用する方法である。その蛍光X線とは、照射したX線が物質構成原子の内殻電子を外殻にはじき出し、空いた空間(空孔)に外殻電子に落ちてくる時、余ったエネルギーが電磁場として放射されたものである。その蛍光X線の発生図を図1に示す。これら、蛍光X線は、元素固有のエネルギーを持っているので、そのエネルギーからモズレー則により定性分析が、そのエネルギーのX線強度(光子の数)から定量が可能になる。

蛍光X線分析は、X線領域の分光分析であると言える。試料を溶液化して測定する原子吸光分析・発光分光分析と同じ性質を持っている。例えば原子吸光分析(FLAAS)では、試料中の元素を2000℃~3000℃のフレーム炎の中で原子化させ、発光分光分析(ICP-AES)は、6000~9000℃プラズマ炎で励起させる。蛍光X線もそれらの手法と同じように試料中の元素をX線で励起させ情報を得る。

2.装置の構成

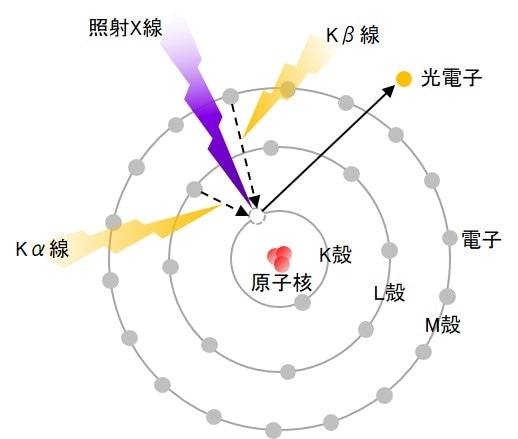

蛍光X線分析装置は、波長分散型(Wave Length-dispersive X-ray Spectroscopy; WDX)とエネルギー分散型(Energy-dispersive X-ray Spectroscopy; EDX)に大別される。(図2参照)WDXは、試料から発生した蛍光X線を分光結晶によって分光し、これをゴニオメータを用いて計測するもので装置が大型化になる。一方、EDXは検出器自体のエネルギー分解能が優れているため分散系が不要になり装置が小型になる。

2-1 X線の発生

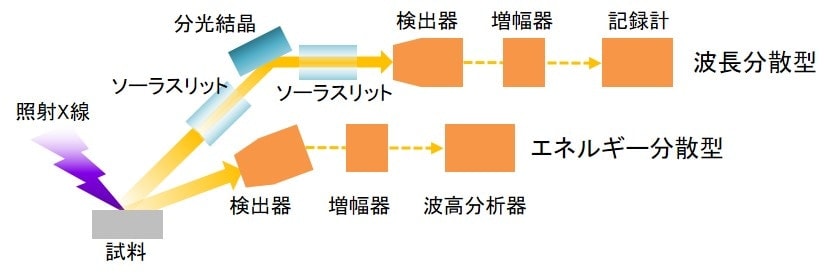

X線管(図3)は電子を高電圧で加速し、金属の陽極(対陰極)に衝突させてX線を発生させる。横窓型(side window type)縦窓型(end window type)とあるが、いずれも強いX線を試料面にできるだけ均一に照射できる構造になっている。

X線を取り出す窓は、一般的には、ベリリウム箔が用いられている。対陰極(ターゲットと呼ぶこともある。)には、タングステン、ロジウム、モリブデン、クロムなどが用いられている。これらの対陰極は、分析する元素によって使い分ける。分析目的元素と同種の対陰極をもつX線管は原則的に使用しない。

2-2 検出器

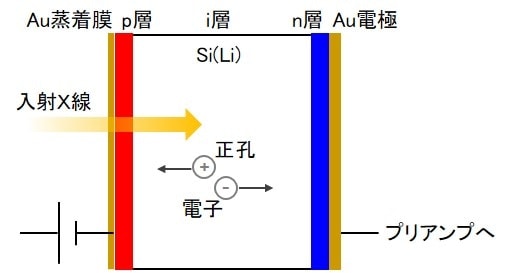

図4にSi(Li)素子の基本的な構造を示す。Si(Li)素子はp-i-n+構造のダイオードである。ダイオードは片方向にしか電流を流せず(整流作用がある)、電流が流れない方向に電圧をかけておき(逆バイアスする)その状態で光が入射すると禁制帯の電子が導電帯に励起され、励起された電子の分だけ電流が流れる。X線検出の場合、X線光子1個の入射に対応する電流パルス1個1個を測定する。1パルスの瞬間的な電流値は入射したX線のエネルギーに比例するので電流パルスの波高を測定することでX線のエネルギーが求められる。

Si(Li)半導体検出器は、直径3mm~6mm、厚さ3mm~5mmの高純度Si単結晶にLiを拡散したダイオードで、電界効果トランジスタとともに液化窒素に冷却され、かつ真空中に保持されている。半導体検出器が開発された当時は液化窒素を切らすと常温に戻った時に検出器に高圧が加えられ破損することが報告された。現行の装置では検出器表面の温度をモニタし一定の温度以上になると保護回路により検出器への高電圧が遮断される仕組みになっている。したがって誤って高電圧がかかり検出器を破壊することはない。使用頻度が少ない場合は液化窒素補給後30分程度で使用可能になる。

2-3 試料室及び測定雰囲気

試料には上側からX線を照射する上面照射型と下側から照射する下面照射型がある。どちらも検出濃度には大差が見られないが、試料観察やステージを動かしながら測定する場合は上面照射が有利である。

試料室はほとんどの装置が減圧にできるようになっている。これは大気中の雰囲気ではX線が吸収され強度が減衰してしまうからである。軽元素の測定では測定雰囲気の設定が重要になる。

3.定性分析

蛍光X線分析の定性は固有X線の波長又はエネルギーと原子番号との規則性が利用される。ほとんどの装置が自動同定(定性)の機能を持っているが、各種の干渉するスペクトルには注意が必要である。

試料中に含まれる元素の種類により、特性X線のエネルギー位置が近接していたり、互いにスペクトルが重なり合うことがある。図5にその一例としてAsとPbのスペクトルを示す。

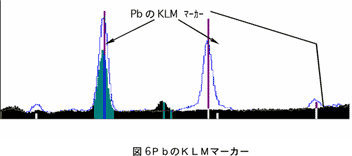

このように、試料中にPbが含まれていると、AsのKα線のエネルギー位置に、PbのLα線が重なるため、誤ってAsを同定してしまう場合が有る。元素の特性X線は、多くの場合一つだけではなくKα線、Kβ線…、Lα線、Lβ線…というように、複数個存在する。このような時は、図5に示すKLM系のマーカで確認する必要がある。KLMマーカは、複数ある特性X線の理論的なエネルギー位置と強度比を示したものである。図6は、PbのKLMマーカをスペクトル上に示した例である。

PbのX線強度が示されており、試料中にPbが含まれていればKLMマーカとほぼ同じ割合で、各エネルギー位置にピークが存在する。PbのLα線のエネルギー位置にのみピークが存在していても、他のPbエネルギー位置にピークが存在していなければ、試料中にPbは含まれていないと判断できる。同様にAsもKα線のみではなく、Kβ線の位置にピークが存在していなければ試料中にAsは含まれていないとする。このように、KLMマーカを表示させ、複数の特性X線の強度比を観察することにより、定性分析をより正確に行うことができる。

4.定量分析

蛍光X線を利用して定量分析を行う場合について説明する。

ある元素Aを含む試料に1次X線を照射した場合、元素Aの蛍光X線が発生するが、このときの蛍光X線の強度は試料中の元素Aの量によって変わってくる。元素Aが多ければ多いほど発生するAの蛍光X線の強度は高くなる。このことに着目すると、濃度がわかっている試料の蛍光X線強度がどれくらいなのかということがあらかじめわかっていれば、試料中に元素Aがどれくらい含まれているのかということを逆に知ることができる。

蛍光X線で定量分析を行う場合、大きく分けて2つの方法がある。一つは検量線を作成する方法である。この方法は、濃度がわかっているサンプルを数点実際に測定することで、測定したい元素の蛍光X線強度と濃度との間の関係を求めておき、その結果を元にして未知試料を測定して得られた蛍光X線強度から濃度を求める方法である。

もう一つは、理論演算のファンダメンタル・パラメータ法と言う方法である。FP法と良く略される。この方法は、試料を構成している元素の種類とその組成がすべてわかれば、それぞれの蛍光X線の強度を理論的に計算することができるということを利用して、未知試料を測定して得られた各元素の蛍光X線強度に一致するような組成を推定する。

5.まとめ

蛍光X線分析は試料を非破壊で迅速に分析できるため、工程・品質管理など広範囲な応用範囲を持つ。最近は、高感度化の手法としてバックグラウンド軽減のためのフィルタリングや薄膜法などの技術により微量の定量が可能になっている。特に材料や土壌などの有害金属の測定においては益々普及される分析手法となることが予想される。

X線照射による試料の物理的な破壊は生じませんが、試料の種類によって特性に影響を与える場合があります。特に半導体デバイスではX線の影響について事前にご確認いただくことをお勧めします。