東京農工大学 次世代キャパシタ研究センター

名誉教授・特任教授

直井 勝彦 (工学博士)

著者らは、次世代高速蓄電デバイスの開発に向けて、材料科学・電気化学・ナノテクノロジーを融合した学際的研究を、産学連携の枠組みのもとで推進してきた。本研究は、単層カーボンナノチューブ(SWCNT)の「束(バンドル)をいかに解きほぐすか」という根本的な課題への挑戦を契機として展開されたものである。SWCNTは、非常に高い比表面積と優れた導電性を併せ持つ理想的なナノカーボン材料として登場したが、気相合成直後から強いπ–π相互作用によって互いに密着し、束状の凝集体を形成する。このバンドル構造は極めて安定であり、一般的な超音波処理や界面活性剤の使用、酸化処理を行っても完全に解きほぐすことは難しい。その結果、SWCNT本来の高い比表面積を活かしたキャパシタ材料としての真価を充分に引き出すことができないという本質的な技術的障壁が存在していた。この課題を克服するため、東京農工大学発のベンチャー企業である有限会社ケー・アンド・ダブル(K&W)は、独自に「超遠心ナノハイブリッド技術」を開発した。本技術は、最大75,000 Gに達する超高重力場を利用し、懸濁液中のSWCNTに対して強力なメカニカルストレスを付与することで、バンドル構造を物理的に解体し、ナノチューブ1本1本を損傷させることなくアンバンドルすることに成功している。しかし、研究の進展とともに、超遠心場下で新たな現象が明らかとなった。それは、アンバンドルしたSWCNT分散液中に、Li4Ti5O12(LTO)などの酸化物前駆体を導入することで、ゾルゲル反応をはじめとする液相反応が誘起され、SWCNT表面にナノサイズの前駆体が選択的かつ均一に析出するという現象である。これにより、SWCNTは単なる導電助剤にとどまらず、化学反応場としても機能し、構造制御されたナノ複合体の創製が可能となった。この前駆体に対して、数十秒から数分という極めて短時間の焼成処理(フラッシュアニーリング)を施すことで、粒成長を抑制したまま高結晶性のLTOが形成される。

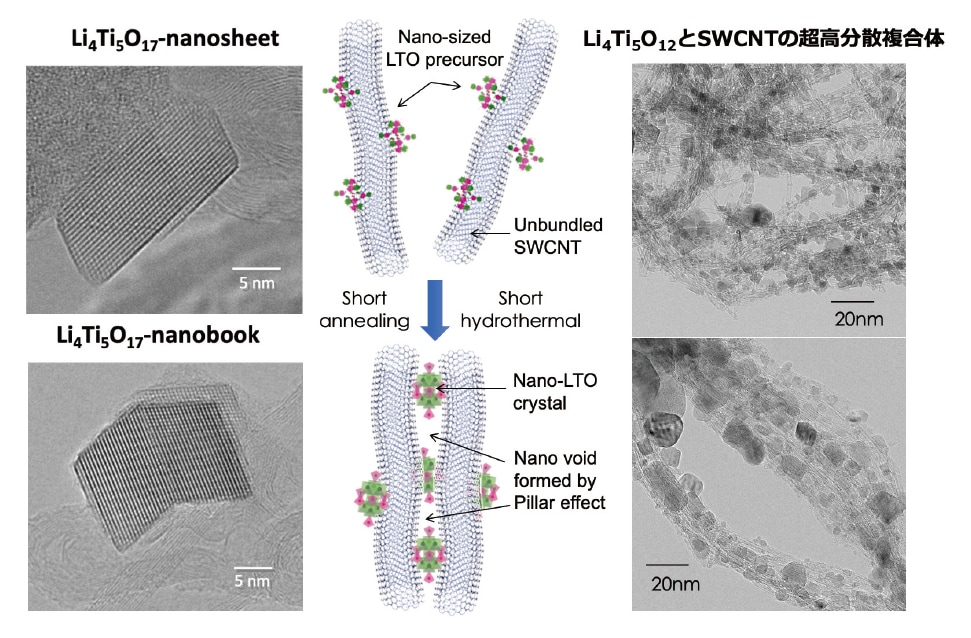

実際に得られたLTOは、遠心場の影響によると考えられる異方的成長を示し、ナノシート状の二次元構造を形成していた(図1参照)。これらのシート状結晶は、SWCNT基材に密着しながら成長しており、高い界面整合性が確認された。成長の過程で方向を変え、ナノブック状の三次元構造を呈する場合も観察されている。これらの特異構造は、電解質との接触面積を広く保ちつつ、電子およびリチウムイオンの高速移動を可能とする。その結果、300〜1200Cという超高レート領域においても安定な充放電が可能となっている。さらに、長期サイクル試験においても10万回を超える充放電に耐える高い電気化学的安定性が確認された。

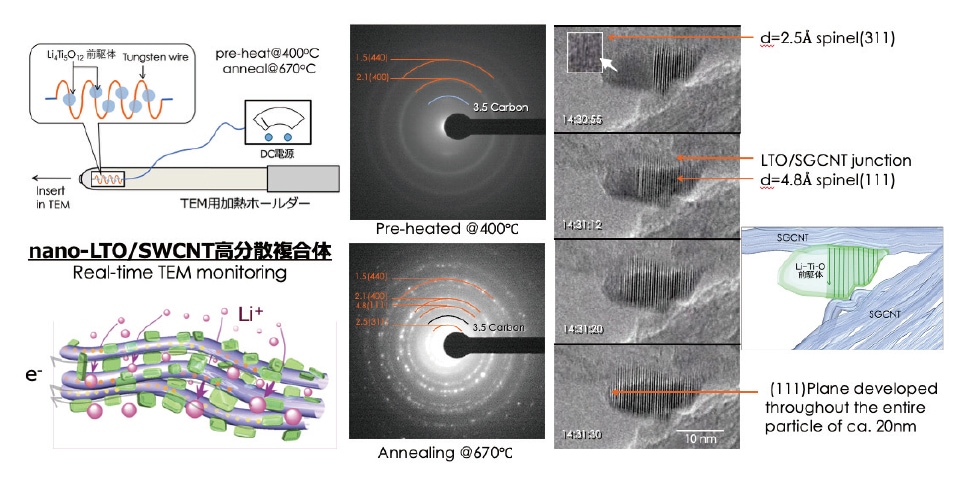

本研究では、LTO前駆体のナノスケールでの結晶化プロセスをリアルタイムTEMで直接可視化することに挑んだ。あらかじめ400℃で予備加熱した未結晶の前駆体を、SWCNTの高密度導電ネットワーク内に複合化した試料を用い、日立H-9500型TEMと加熱ホルダーで670℃に保持しながら観察を行った。しかし、実際の観察は多くの技術的困難を伴った。タングステンワイヤーを用いてDC電流で加熱するシステムと高エネルギー電子ビームとの相互作用により、ローレンツ力が働きサンプルが常に視野外に逸れようとしたため、位置や焦点の微調整が連続的に必要となった。このため、操作担当、焦点調整担当、DC電流設定担当の3名が連携する「人海戦術」により対応した。図2に示すTEM像は、こうした困難な条件下で10秒ごとの時間分解能で取得されたもので、SWCNTネットワーク内でLTOが結晶核を形成し、徐々に配列していく様子が明瞭に捉えられている。なお、通常800〜900℃が必要なLTO結晶化を、670℃という低温で、かつ15 nm程度の前駆体が粒成長を伴わず45秒で結晶化した点も特筆すべき成果である。本観察は、日立ハイテク上野武夫氏の卓越した技術支援と指導のもとで実施されたものであり、高精度の電子顕微鏡観察技術と、ナノ材料の超遠心複合化・構造制御技術とを高度に融合させることによって実現した。

図1 超遠心ナノハイブリッド技術により合成されたスピネル型チタン酸リチウム(Li4Ti5O12)と、ナノスケールで緻密に複合化されたカーボン材料の透過型電子顕微鏡像。観察には日立H-9500型透過型電子顕微鏡を使用。LTO結晶は、二次元方向に成長したナノシートおよびナノブック状の構造を示しており、明瞭な層状形態が確認された。LTO/SWCNT複合体中の前駆体は粒成長を伴うことなく結晶化する。従来の熱処理では避けがたいとされていた粒成長を完全に抑制でき、結晶はナノスケールのまま安定に維持される。

図2 リアルタイム透過型電子顕微鏡像:超遠心ナノハイブリッド技術によって得られたナノスケールのスピネル型チタン酸リチウム(Li4Ti5O12)前駆体(プレヒート処理:400℃)が、単層カーボンナノチューブ(SWCNT)による高密度導電ネットワーク内で結晶化していく様子を、600℃での結晶化アニール中に10秒間隔でリアルタイム観察したものである。観察には、日立H-9500型透過型電子顕微鏡と専用の加熱ホルダーを用い、日立ハイテクの上野氏の技術指導のもと、(有)ケー・アンド・ダブルの直井和子氏によって撮影に成功した。

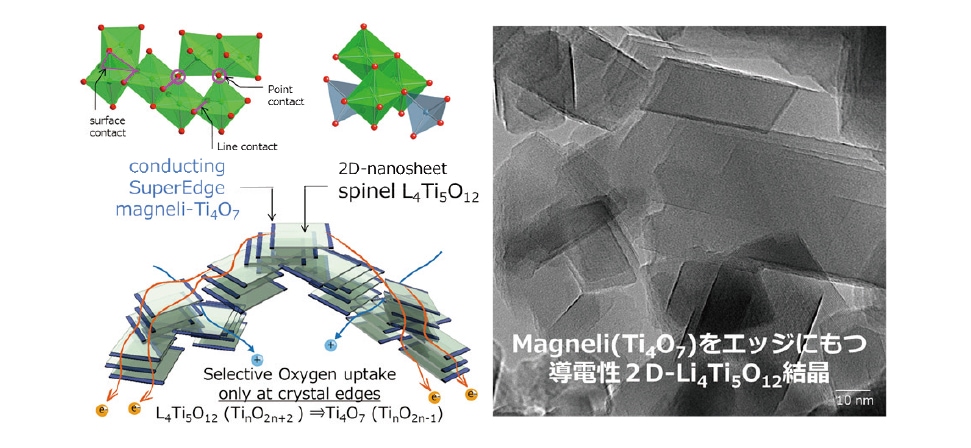

LTOはゼロストレイン特性と高い熱安定性を備える一方で、電子伝導性が極めて低いという本質的な課題を抱えている。本研究では、その根本的な解決策として、LTO結晶自体に導電性を内在化させる「構造的導電化」戦略を提案した。具体的には、二次元成長したLTO結晶と緻密に複合化された炭素材料を高温処理し、炭素の焼失と還元作用を利用して、結晶表面—特にエッジ部—に選択的な酸素欠損を導入した。これにより、スピネル構造の一部が再構成され、チタンの価数変化とともに導電性のマグネリ相(図3参照)が形成された。

マグネリ相(Magnéli phase)は、非化学量論的酸素欠損が周期的に導入された遷移金属酸化物で、一般にTinO2n-1(4 ≤ n ≤ 10)で表され、Ti4O7やTi5O9、Ti6O11などが知られる。特に、2D-LTO結晶のエッジ部にTi4O7などのマグネリ層を導入することで、外部導電助剤を用いることなく優れた導電性が実現可能となる。

図3 Li4Ti5O12結晶に導電性を内在化させる「構造的導電化」戦略として、二次元に成長したLi4Ti5O12と炭素材料を高温処理し、炭素の還元作用によりエッジ部に酸素欠損を導入した。その結果、チタンの価数変化を伴う導電性マグネリ相(Ti4O7)が形成された。Ti4O7はTiO2と金属Tiの中間構造を持ち、高い電子伝導性を示す。

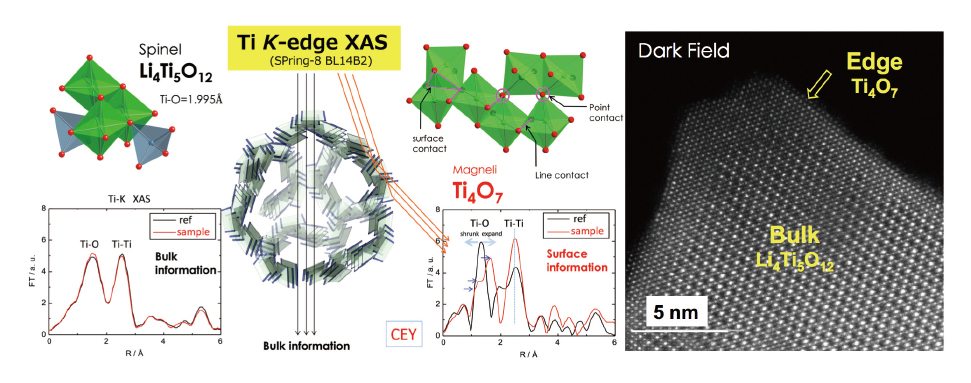

X線吸収微細構造(XAFS)解析においても、入射角10度という低角度からの照射により得られた転換電子収量(CEY)スペクトルにおいて、表面近傍に特有の酸素欠損構造が観測され、マグネリ相の形成と局在性が明確に実証された。解析に用いた転換電子収量法(CEY:Conversion Electron Yield)とは、X線吸収分光(XAS)における表面選択的な検出手法であり、試料表面から数ナノメートルの深さに限定された構造および電子状態を選択的に評価できる特徴を有する。CEYは、X線照射によって内殻励起された原子から放出されるオージェ電子や二次電子といった低エネルギー電子が、他の原子との非弾性散乱を受けずに試料表面へ到達し、そこで検出される現象を利用している。このため、CEYモードは透過法や蛍光収量法に比べて表面感度が格段に高く、特にナノ構造体や薄膜試料における表面近傍の状態分析に極めて有効である。本研究対象であるLTO表面に形成されたTi4O7マグネリ層のようなナノスケール構造の変化を評価する際、CEYモードで取得したTi K吸収端のXASスペクトルは、酸素欠損やチタンの価数変化(Ti4+からTi3+への還元)に対して極めて高い感度を示した。さらに、図4右図に示すように、HR-STEM(球面収差補正JEOL ARM-300F)との併用によって、エッジに沿って連続的にTi4O7が形成されており、その厚さは5〜7原子層に及ぶことが確認された。

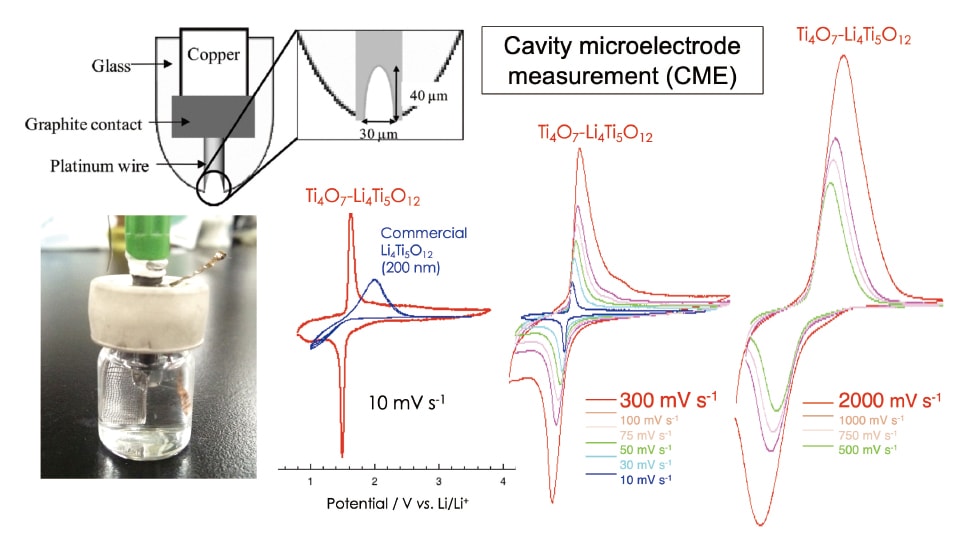

このような構造的導電化の実現により、導電助剤を一切添加することなく、活物質単体で高い電子伝導性と優れた電気化学安定性を両立させた電極の構築が可能となった。得られたマグネリ化LTO粉体は、Cavity Microelectrode(CME)を用いたサイクリックボルタンメトリーにおいて極めて高いレート性能を示した(図5参照)。ここで、CMEとは、微小な凹型(キャビティ)構造を有する電極であり、その内部に試料(主に粉体やペースト状の活物質)を充填することで、ナノ粒子や微粒子の真の電気化学特性(intrinsic properties)を評価するために設計されたものである。実際、導電補助剤やバインダーを添加しない条件で、10〜2000 mV/sという超高速充放電条件下においても、安定した鋭いレドックスピークと容量保持が確認された。これらの結果は、導入されたマグネリ相が電子伝導ネットワークとして機能することで、LTO表面におけるリチウムイオンの拡散および界面反応を加速させていることを強く示唆しており、従来の複合電極に依存しない次世代電極設計の可能性を示す重要な成果である。今回のマグネリ化手法はLTOに限らず、他のチタン系、マンガン系、バナジウム系酸化物材料への展開も可能であり、蓄電材料設計における普遍的な戦略となり得る。

図4 マグネリ相を導入したチタン酸リチウム(Magneli–Li4Ti5O12)に対するTi K吸収端X線吸収分光(XAS)測定系の構成および、走査型透過電子顕微鏡(STEM)によるダークフィールド像を示す。XAS測定では、Ti4O7マグネリ層の形成に伴い、Ti–OおよびTi–Ti間の原子間距離の変化がBulkと表面で明瞭な違いとして現れており、局所構造の変化を反映した特徴的な吸収スペクトルが得られている。また、球面収差補正JEOL ARM-300Fによる高分解能STEM観察により、Li4Ti5O12結晶のエッジに沿って形成された高コントラストのマグネリ層がナノスケールで存在している様子が視覚的に確認された。

図5 キャビティマイクロ電極(CME)を用いて測定したサイクリックボルタンメトリー(CV)結果を示す。試料はバインダーおよび導電助剤を一切用いずに調製されており、活物質単体の電気化学応答を評価している。走査速度は10 mV/s、300 mV/s、2000 mV/sの範囲で設定しており、低速から高速までの全領域において明瞭なレドックスピークが観察される。これは、Li4Ti5O12結晶エッジに形成されたMagneli層(Ti4O7)が非常に高い電子移動速度を持ち、優れた導電性を発現していることを直接的に示すものである。

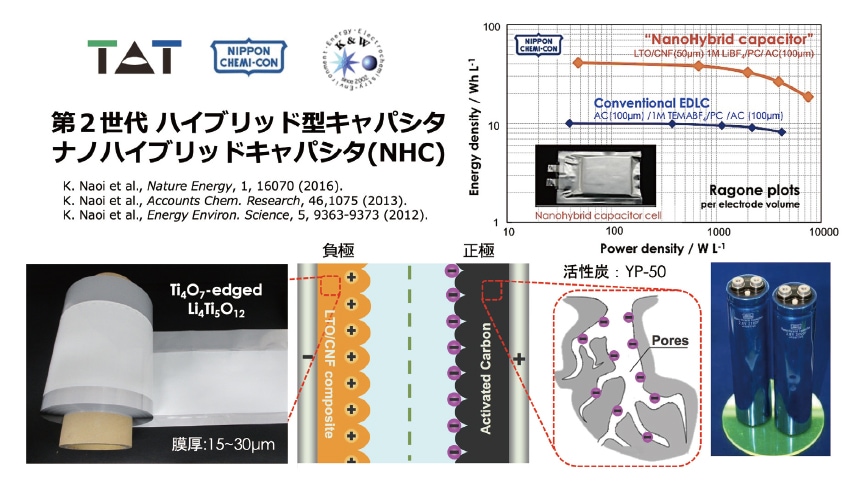

本研究で開発した「マグネリ層選択形成による構造的導電化」は、材料本来の特性を活かしつつ、電極構造を根本から簡素化できる。この技術を基にハイブリッドキャパシタ「ナノハイブリッドキャパシタ(NHC)」を提案した(図6参照)。LTOとTi4O7の複合負極、LiBF4/PC電解液、活性炭正極(YP-50)から構成され、従来のEDLC比で約3倍のエネルギー密度と300C(12秒)での超高速動作を実現した。

図6 2009年に世界で初めて構築されたハイブリッド型キャパシタシステム。Li4Ti5O12に導電性Ti4O7を導入した負極、LiBF4/PC系電解液、活性炭正極から構成され、「ナノハイブリッドキャパシタ(NHC)」と命名された。従来の電気二重層キャパシタ(EDLC)と比較して約3倍のエネルギー密度を実現し、300C(約12秒での充放電)という超高速動作に対応可能な特性を示した。

しかし、これらを実用的な量産技術へと橋渡しするには多くの技術的・工業的障壁が存在していた。とくに、ナノ粒子の均質な分散制御、結晶成長の抑制、導電性マトリックスとの界面整合、スラリー粘性の制御や塗工後の電極形成に至るまで、実用化には高いハードルがあった。こうした背景のもと、著者らは東京農工大学、日本ケミコン株式会社、有限会社ケー・アンド・ダブルとの産学連携体制を構築し、科学技術振興機構(JST)によるNexTEP事業(2013–2018)の支援を受けて、LTOとカーボン材料を基盤とした複合電極材料の量産技術開発に着手し、連続合成が可能なパイロットスケールプラントの設計・構築を試みた。これを機に、実用レベルのキャパシタセルとともに、再生可能エネルギーとNHCの統合システム開発にも携わった。具体的には、環境省によるCO2削減実証事業(2018–2020)において、本複合材料を用いたナノハイブリッドキャパシタ(NHC)を搭載した太陽光発電・蓄電統合システムが、気象条件の変動に左右されずに安定稼働できる「全天候・全季節・全地域対応型」の分散型エネルギーシステムの検証課題となった(図7参照)。このシステムでは、太陽光の微弱電力に対してNHCが瞬時に蓄電することで、電力を漏れなく回収することが可能となり、急激な天候変化や日照遮断に対しても、PCSを捕捉できる。その結果、変換効率を平均10-15%程度向上させることができた。

2012年、東京農工大学に国内初のキャパシタ特化型研究拠点「次世代キャパシタ研究センター」を設立し、以来、産学官および国際連携のもとで革新的な蓄電材料の開発と応用展開に取り組んできた。本稿で紹介した技術の多くは、JST、NEDO、環境省などの国家プロジェクトや企業との共同研究の支援を受けて推進されたものであり、これまで論文化されてこなかった開発の背景や現場の知見も含んでいる。たとえば、マグネリ層(Magnéli phase)の形成に関しては、当初意図しなかった失敗実験からその存在が明らかとなった。具体的には、本来N2気流下で焼成すべき試料を誤って空気中で焼成した結果、カーボンが失われ、代わりにLTO結晶の表面にマグネリ相が形成されたことが確認されたのである。さらにこの副産物的構造は、LTOとカーボンが共存する界面において、LTOに吸蔵されたリチウムが接したカーボン側へ移動する現象すなわち自己放電(SOCシフト)の抑制にも寄与することが判明した。こうした偶発的発見も、結果として材料機能の高度化に寄与しており、現場の試行錯誤が次世代蓄電デバイスのブレークスルーへと結びついた好例である。

参考文献

登録記事数 203件

まだまだあります。