理化学研究所の上級研究員 原田 研氏は大阪公立大学、名城大学、日立製作所と共同で、「波動/ 粒子の二重性」に関する実験を行いました。2018~ 2019年に行われたこの実験の成果は、量子力学が教える波動粒子の二重性の不思議の実証を一歩進め、電子の伝搬経路と干渉との関係の解明に貢献すると期待されています。電子線ホログラフィー技術を駆使して「観る」ことに挑む原田氏に、お話を伺いました。

理化学研究所

創発物性科学研究センター

創発現象観測技術研究チーム

上級研究員

原田 研

博士(工学)。1991年、大阪大学大学院工学研究科 応用物理学専攻 博士後期課程修了後、日立製作所基礎研究所に入所し、超伝導磁束量子の観察研究に従事。

2001~ 2007年、理化学研究所フロンティア研究システムに出向し、現在の研究チームの前身となる研究チームを立ち上げ、二段電子線バイプリズム光学系などを開発。2015年から理化学研究所に所属し、二重スリット実験、電子らせん波、シュリーレン光学系などに従事。

量子力学によれば、自然は、電子の波動性と粒子性の同時計測を許していないらしい。そのためか、これまで二重スリットの実験結果は「波動 / 粒子の二重性の不思議を見せる」域を出ていなかった。粒子としてのみ検出される 1個の電子が二つのスリットを同時に通過するという説明は、人の日常的な感覚からはかけ離れている。そのため多くの研究者が、「電子が粒子であるならば、その伝搬経路を見出したい」と考え、さまざまな実験装置・技術を用いて繰り返し実施してきた。粒子を用いた二重スリットの実験において、どちらのスリットを通過したかを検出した上で、干渉縞を検出する工夫を施した実験を総称して which-way experiment と呼ぶ。

原田氏をはじめとする共同研究グループは、電子の伝搬経路と干渉現象との関係の解明を目指して、現在、世界で最も可干渉性の高い電子線が利用できるホログラフィー電子顕微鏡を用い、2017年より実験を開始した。

「私のターゲットは、物理現象そのものを観察することにあります。その実現のために、高い干渉性を持つ電子波をいかに活用できるか、どのように合理的な光学系を組み、どんな物理現象を観測できるようにするかに腐心してきました」と原田氏は語る。

2018年、原田氏らは、1.2 MV 電界放出形透過電子顕微鏡(FE-TEM)を用いて、バイプリズムで各スリットの幅を制御し、非対称な二重スリットによる干渉実験を実施した。どのスリットを電子が通過したかを知るために、二重スリットから像面までの伝搬距離が短くなることに対応するプレフラウンホーファー条件を用いたが、干渉縞が形成されると、どのスリットを電子が通過したのか区別がつかなくなった。これは、電子が波として振る舞う場合、伝搬距離が短くても、スリットを通過した後に電子波が回折し、二つの電子波の干渉が発生するためである。このように、電子波が自然に伝搬する場合、干渉を制御することは困難であり、この問題を解決するため、原田氏らは、インフォーカス条件で動作する光学系を考案したという。

表題の実験は以下のように行われた。

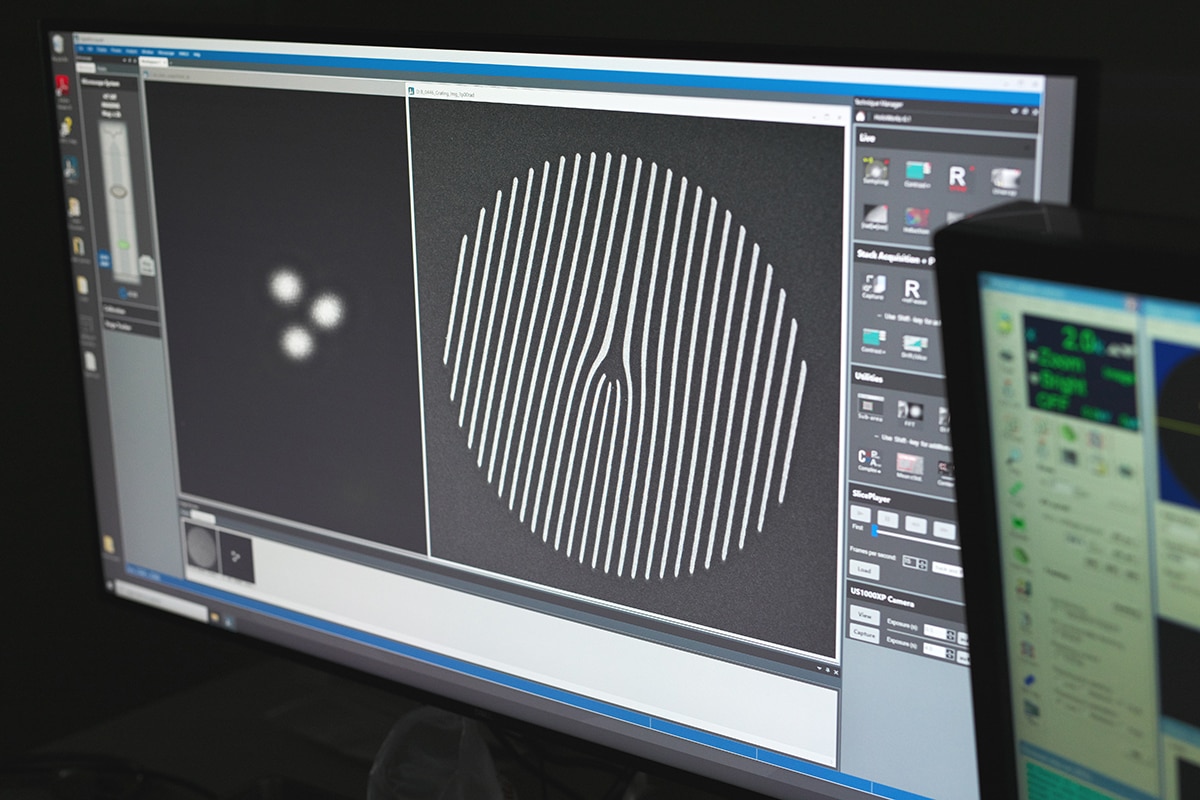

FE-TEM において、波の制御と重畳のために対物レンズの下に二台の電子バイプリズムを配置し、ドットイメージからなる干渉縞を制御。V 字型二重スリットを用いて、電子波の前干渉条件、干渉条件、後干渉条件での干渉現象を直接検出カメラシステムで観察・記録した。

「V 字型二重スリットを用いることで、三つの干渉条件(前干渉条件、干渉条件、後干渉条件)を一つの視野で同時に観察する電子光学系を設定しました。上側のバイプリズムは、波の伝搬を偏向させるための二重スリットが配置された物体の像面上に配置されています。下側のバイプリズムは対物レンズと像面の間に配置され、二つの波が像面上でスリット像に重なるように偏向させるためのものです。光学的に伝搬距離ゼロの条件で、二重スリット位置がちょうど検出器面に結像する電子波二重スリット実験を実現しました」と原田氏。

その結果、個々の電子の経路情報が得られない場合に、干渉縞の観測が可能であることが結論付けられた。

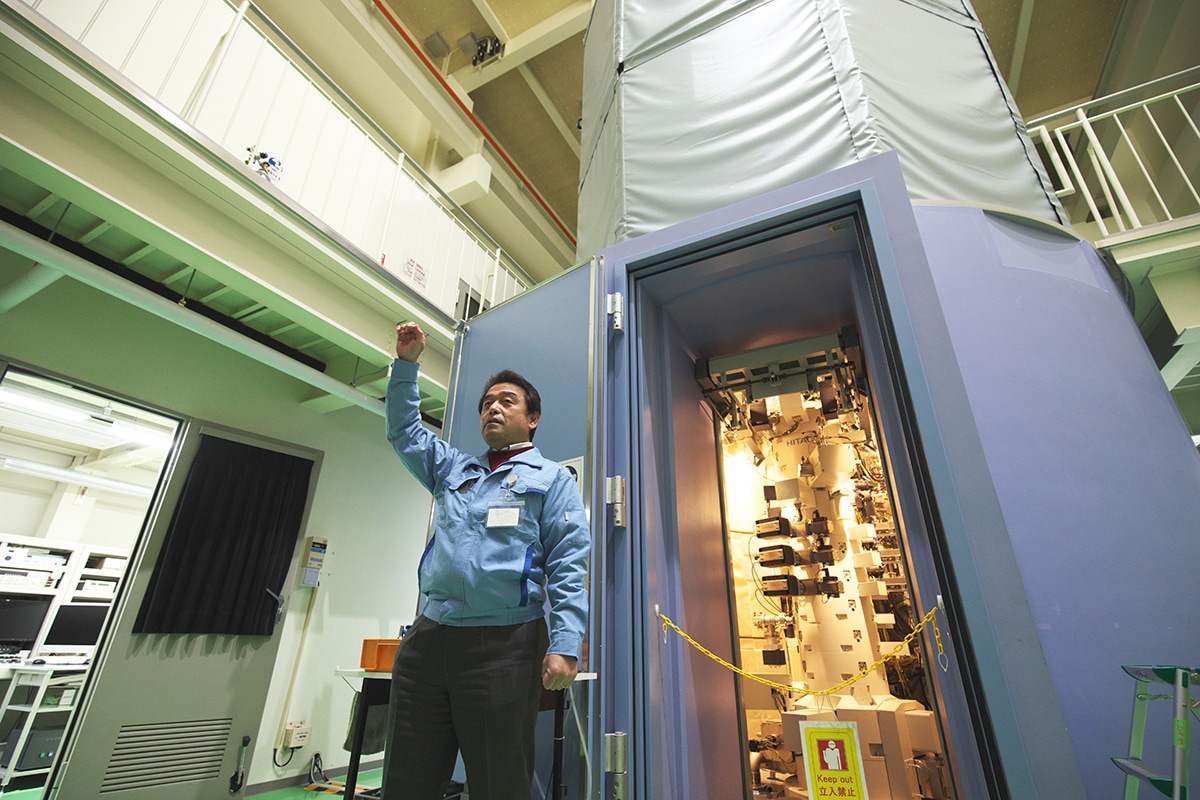

日立透過電子顕微鏡「HF-3300S」を操作する原田氏。照明を落とした部屋で観察画像を見つめる氏の眼差しは鋭い。

原田氏が電子顕微鏡を用いた研究の道に進むきっかけとなったのも、実はこの二重スリット実験だった。日立のフェローであった外村 彰氏(故人)によって行われた実験は、波と粒子の二重性を証明し、量子物理学の神秘性をよく示すものであった。当時、大阪大学の修士課程で学ぶ学生だった原田氏は、1987年に名古屋で開かれた物理学会に参加し、外村氏が行った実験の動画に衝撃を受けたという。

「節約のため青春 18きっぷを求め、大阪を朝 4時に出て普通列車に揺られて名古屋に向かいました。1991年に日立製作所の基礎研究所に入社したときには、すぐ外村先生に『あの実験をやりたいです』と申し出たのですが『カメラを廃棄しちゃったんだよね』と言われました ( 笑 )」。

その後、原田氏の研究者人生は、外村氏の下でスタートする。最初に与えられたテーマは、超伝導の磁束量子を観察するというものだったという。

「当時、超伝導の材料を観察した事例はありましたが、現象を観るというチャレンジは世界初でした。実験を始めたときには見られるかどうか確証はなかったのですが、外村先生からは『結論が観察不可能ならばそれでも良いが、その後に誰かが観察したら勘弁しないからね』と言われました。幸い実験はうまくいって、1992年に通常の金属超伝導体(ニオブ)の磁束量子の観測に成功し、その後、高温超電導体(Bi 系)の観測に取り掛かり、1993年には高温超伝導体での磁束量子の動的観察にも成功しました」

高温超伝導は液体窒素の温度帯でも発生するため、極低温でのそれよりも扱いやすいことが特徴であったが、電流を流すことでジュール発熱が起き、超伝導現象が破れてしまうことが問題だった。ジュール発熱が起きるのは磁束量子が動くからだとされ、その観測に成功したというニュースは大いに注目を浴びた。

原田氏はこの成果について「もちろんこれは私だけの仕事ではなく、それまでの実験の積み重ねの上にあります。私は最後のバトンを受け取った形で、一番良いタイミングで担当させてもらいました」と謙虚に語るが、本来『もの』を見るために開発されてきた電子顕微鏡で、現象を観察するためには発想の飛躍が必要だったという。

「より小さいものを見るために倍率を上げるのは誰でも思いつくことです。しかし、この実験では、100倍以下の低倍率で、世界最高の干渉性を持つ電子線の平行度を上げるという逆転の発想でそれを可能にしたことが画期的でした。直接物理現象を観るときには高倍率にはこだわらないという外村先生の考えは、性能という言葉の意味を変えたと思っています」

1 MV ホログラフィー電子顕微鏡の前で。この顕微鏡設置に最適な場所として、外村氏が日本中の地質と環境から選び抜いたのがここ、鳩山町だ。非常に硬いとされる岩盤の上に設置されている。

原田氏の研究は、対象を観察するための方法を考え、装置を開発し、それを使って誰も見たことがない物理現象そのものを観測するスタイルだ。同研究所で、テクニカルスタッフを務める嶌田 惠子氏は原田氏について「先生は見たいという気持ちが強く、アイデアを思いつくと試さずにいられないようです」と話し、原田氏は「こうすれば、今までできなかったことができるかも……と思いつくとどうしてもやりたくなって、いろいろお願いしてしまう」と応える。「次々に浮かぶアイデアには番号がついていないので、サポートする立場としてはメモが欠かせません ( 笑 )」と嶌田氏。

昨今は、短期的な成果が重視されがちだが、それが過ぎれば基礎は枯れかねない。前例がなく、その先にどんな成果があるかわからなくとも、見てみたい、知りたいという探究心こそが、研究者としての原田氏の原動力なのだろう。

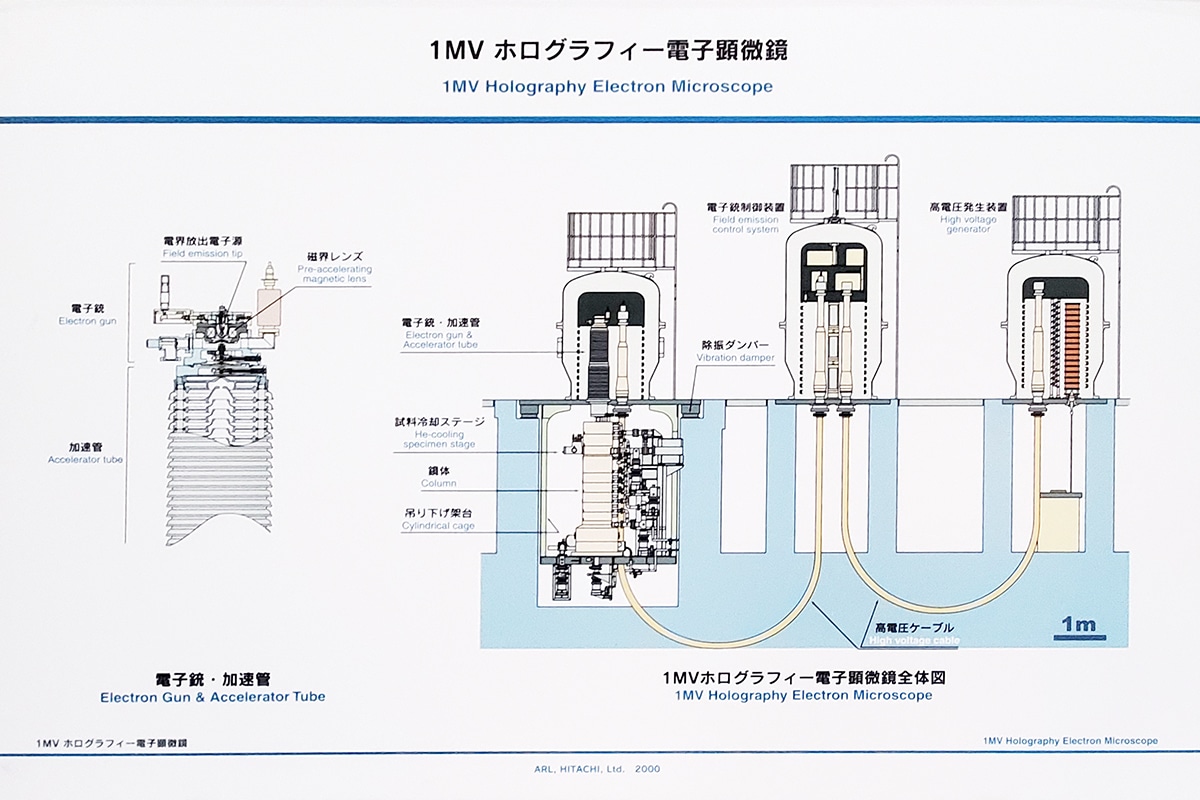

原田氏と日立を結ぶキーワードでもあるホログラフィー電子顕微鏡は、透過電子顕微鏡をベースに、高輝度で高い干渉性を持った電子を放出する電界放出形電子銃と、電子を屈折させる電子線バイプリズムを備えることによって、電子線の波動性を最大限に活用することを可能とした特殊な電子顕微鏡だ。電磁場を通過することで電子線の位相が変化することを利用し、原子レベルの分解能で電磁場などを高感度に計測できる。

外村氏が 1970年代に世界で初めて実用的な装置を開発し、その後、より高性能な装置開発を進め、物理学における重要な成果をあげてきた。上述した原田氏の超伝導体を貫く『磁束量子』の観察もその成果のひとつだ。

電子波干渉という分野は、すべて自分がやるべき仕事だと思っていると語る原田氏。二重スリット実験についても「デモンストレーションで終わるわけにはいかない」と研究への情熱はとどまることがない。

基礎研究センタの周りには手付かずの自然が広がる。野生のイタチやタヌキなどが顔を見せることもしばしばだという。

電子顕微鏡の歴史は 20世紀初頭にまで遡るが、最初の電子顕微鏡は 1931年にドイツで開発された。日本は第二次世界大戦によってその情報が入手できなかったため、国をあげて開発に取り組み、日立では 1941年に試作 1号機を完成させ、1942年に国内最初の商用電子顕微鏡 1号機(日立 HU-2)を発売した。

「自分たちで基本から考えたことが、その後の技術発展に幸いしました。東京大学名誉教授だった故・増子 曻先生が『技術は生みの親でなくてもよいが、ゆりかごの記憶がなければ実らない』と言われていましたが、同感です」

冒頭の V 字型二重スリットを用いた実験では、電子線バイプリズム二つの作用する位置を電子光学的に厳密に定義したことがトピックだったという原田氏。30数年前に見た実験のリバイバルではなく、さらに進めた独自のものにすることにチャレンジし、その実現には、日立の技術が少なからず貢献している。

「電子は干渉していないとき、右左のスリットのどちらを通ったかを決める情報を持っているところまでは分かりました。実証までは、まだまだハードルが高いですが、アインシュタインやボーアのような先達には及ばなくても、電子顕微鏡とカメラがあれば実験ができるので、チャレンジしない手はありませんね」

一部の天才による思考実験、あるいは高度に先駆的だった二重スリット実験は、近年の技術発展を背景に、より現実味を帯びたものになっている。原田氏のモチベーションも高まる一方の様子だ。

「量子もつれを実証した 2022年のノーベル物理学賞は、光子を使った実験によるものでした。私は夢のまた夢かもしれませんが、ベルの不等式の破れを電子で実証してみたいと考えています」と力を込めた。

編集後記

青春 18きっぷで名古屋に向かった青年原田氏を魅了した二重スリット実験と波動 / 粒子の二重性は、半世紀以上にわたって検証実験が繰り返されてきた。常識では納得しづらい現象を検証し、読み解くことは大きなチャレンジに違いない。「実験する手段があるのだから、行わない手はない」という原田氏の言葉は、研究者という生き様のすべてを物語っているようにも思える。粒子が二つのスリットのどちらを通ったのか、判明する日が来ることを心待ちにしたいと感じた取材となった。

(取材・記事:山口としなり、撮影:秋山由樹、取材日:2023年 1月 13日)