大阪大学大学院工学研究科長で、同学の超高圧電子顕微鏡センター長も兼務する桑畑 進教授。専門分野は電気化学です。電子顕微鏡をこよなく愛していると語る桑畑教授にご研究内容、そして、電子顕微鏡との関わりについてお伺いしました。

大阪大学

大学院工学研究科長・工学部長

超高圧電子顕微鏡センター長

桑畑 進 工学博士

大阪大学吹田キャンパス。その広大な敷地の中に、歴史を感じさせる重厚な趣の棟がある。超高圧電子顕微鏡センターだ。

大阪大学の電子顕微鏡学の歴史は古く、1939年には日本初の電子顕微鏡を完成。超高圧電子顕微鏡学の分野でも日本をけん引し、1970年には世界に先駆け、日立製作所中央研究所と大阪大学の研究陣が共同で、常用200万ボルトの超高圧電子顕微鏡を開発し、吹田キャンパスに設置した。これを機に1974年、学内共同教育施設として設置されたのが、超高圧電子顕微鏡センターだ。

大阪大学吹田キャンパスにある超高圧電子顕微鏡センターは1974年設置。現在、学内共同教育施設として幅広い分野の研究者に利用されている

現在、同センターでは、日立製作所中央研究所が開発した300万ボルトの超高圧電子顕微鏡「H-3000型」を中心に、大小合わせて20台ほどの電子顕微鏡を保有している。これらの電子顕微鏡を通して、無機試料から生体試料まで、大阪大学における幅広い分野の研究者を支援している。その同センターで、センター長を務めるのが、大学院工学研究科長の桑畑 進教授だ。

桑畑教授は、「H-3000型」についてこう話す。「この電子顕微鏡は、世界最高の加速電圧を誇る超高圧電子顕微鏡です。厚い試料でも電子ビームが透過し、高分解能で顕微鏡画像を撮影できるのが特徴です。試料の種類にもよりますが、生体試料の場合、10マイクロメートル、無機材料の場合、3 ~5マイクロメートルの厚さを透過可能です。たとえば、血管の断面は円なので、従来の電子顕微鏡では、単なるリングにしか見えませんよね。しかし、厚みがあることによって初めてチューブであることが確認できます。このように、厚い試料が観察できることで初めてわかることというのはとても多いのです。しかも、『H-3000型』は試料を回転させながら撮影できるので、3次元画像が得られるのも大きな特徴です」

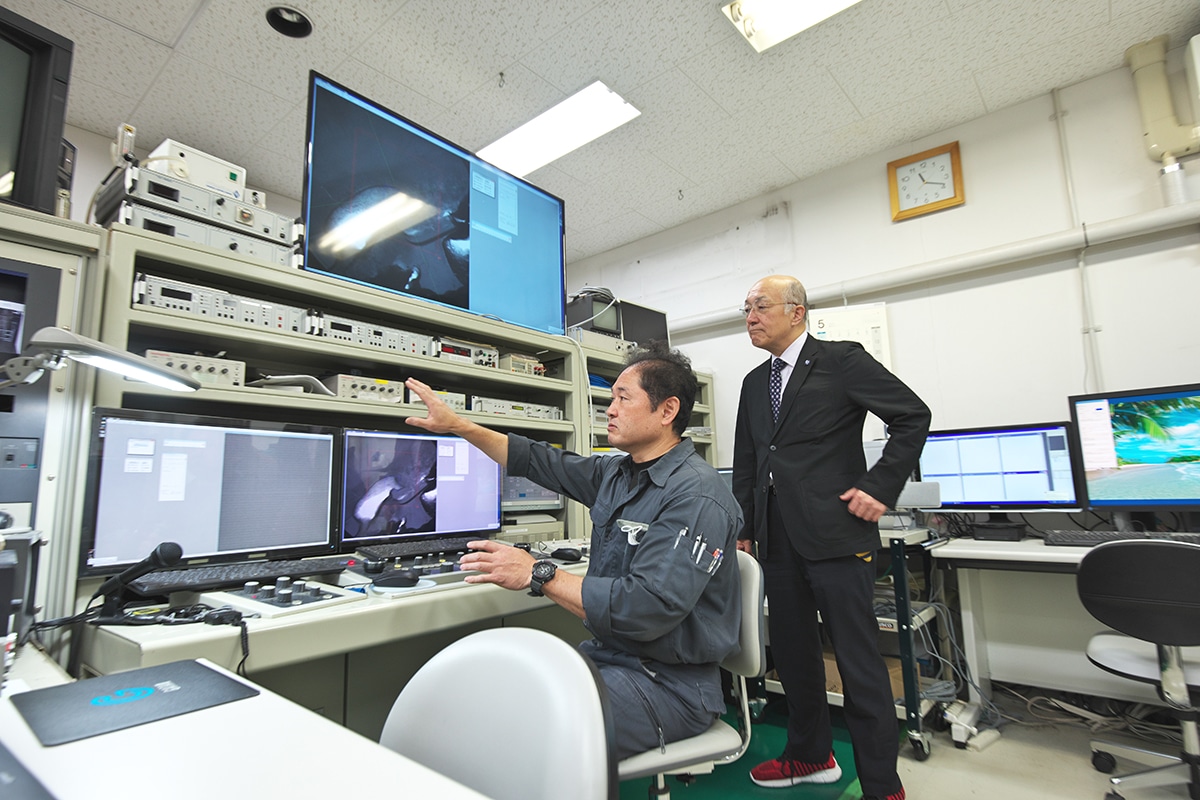

現在、「H-3000型」などの超高圧電子顕微鏡は、大阪大学だけでなく複数の大学が保有している。そこで大阪大学では、超高圧電子顕微鏡を保有している全国の大学同士でネットワークを構築し、さまざまな顕微鏡画像を共有している。また、超高圧電子顕微鏡を保有していない大学や研究機関でも超高圧電子顕微鏡が利用できるように、遠隔操作が可能なシステムの整備も進めている。

超高圧電子顕微鏡センターで保有している「H-3000型」は日立製作所中央研究所が開発した300万ボルトの超高圧電子顕微鏡である。撮影した顕微鏡画像は超高圧電子顕微鏡センター内だけでなく、ネットワークを通じて超高圧電子顕微鏡を保有している全国の大学同士で共有することができる

さて、桑畑 進教授の専門分野は電気化学だ。電気化学とは、物質間の電子の移動とそれに伴う反応を扱う化学の一分野で、身近な例としては、電池や電気分解、人工光合成などがある。

桑畑教授と電子顕微鏡を強く結びつけたものにイオン液体との出会いがあった。イオン液体は、1914年に化学者パウル・ヴァルデン(1863 ~ 1957)によって発見された物質で、常温で液体として存在する塩の一種だ。塩とは、陽イオンと陰イオンが結合した化合物のことで、塩化ナトリウムNaClをはじめとする塩の多くは常温で固体だ。そのため、「塩は固体である」というのが長年の常識だった。実はヴァルデンがイオン液体を発見した当時、イオン液体はほとんど注目されなかった。ところが、1990年代に入り、空気中でも安定なイオン液体が開発されて、イオン液体が急浮上したのだ。「私はこのとき、初めてイオン液体の存在を知り、とても興奮しました。とはいえ、私と同じ電気化学の研究者たちは皆、電解液への応用を考えていたのですが、私の思惑は他の研究者たちとは大きく異なっていたのです」と桑畑教授はいたずらっぽい笑みを浮かべる。

桑畑教授が注目したイオン液体の最大の特徴は不揮発性だった。「液体で蒸発しないものは、イオン液体以外にはありません。たとえば、水分子H2Oは中性なので、沸騰や蒸発により水分子同士が簡単に離れて飛んでいってしまいます。一方、イオン液体を構成する原子は、固体の塩ほど強固に結合はしていないものの、陽イオンと陰イオンが電気的に引き合っているので、熱を加えても振動させても決して離れて飛んでいくことがないのです。私はこの蒸発しないという特徴を生かせば、電子顕微鏡で試料を乾燥させることなく、ありのままの姿を観察できるのではないかとひらめいたのです」と桑畑教授は目を輝かせる。

電子顕微鏡は内部を真空に保つため、従来は試料を完全に乾燥させた状態で観察しなければならなかった。しかし、試料をイオン液体に入れて観察できれば、本来の生物の姿や、液体中で進む化学反応を捉えることができる。しかも、イオン液体は高いイオン伝導性をもっているので、電子ビームを照射しても帯電せず、顕微鏡画像が得られないということは起こらないはずだ、というのが桑畑教授の考えだった。

桑畑教授は、はやる気持ちを抑えつつ、研究室で保有している走査型電子顕微鏡(SEM)にイオン液体に浸した生体試料をセットし、観察してみた。すると、桑畑教授の目論見通り、電子ビームは液体を帯電させることなくイオン液体を透過し、鮮明な顕微鏡画像が映し出されたのだ。もちろん、イオン液体がSEM中で蒸発することもなかった。そこで、桑畑教授が次に試みたのは、電池の充放電をはじめとする電気化学反応がいかにして起こっているかを、リアルタイムにSEMで観察することだった。そして、2008年、桑畑教授と名古屋大学の研究グループは、イオン液体中に銀イオンを溶かして電気を通すことで、電極の表面に銀が析出し、樹状に成長していく様子を世界で初めて観察することに成功した。この成果は新聞等で大きく報じられた。

常温で液体として存在するイオン液体。陽イオンと陰イオンが結合した化合物であり、陽イオンと陰イオンが電気的に引き合っている。そのため、水などとは異なり、熱を加えても、真空の中に入れても決して蒸発することがない

「実はSEMの中にイオン液体を入れるためには、SEMを改造する必要がありました。そこで、日立ハイテクの方にお願いし、完璧に仕上げていただきました」と桑畑教授。

SEMでの観察の成功に自信を得た桑畑教授は、次にイオン液体を使った透過型電子顕微鏡(TEM)での観察を考えた。TEMはSEMよりも高分解能で高性能な分、SEMよりもかなり高額だ。「そのため、常識人であれば、SEMに入れられたのだから、今度はTEMに入れてみようとはなりません(笑)。当時、日立ハイテクの方にイオン液体をTEMにも入れたいとお伝えしたところ、最初は『TEMに液体を入れるなんて、絶対に嫌です!』と拒絶されたのですが、入れてもらえることになりました。そして、イオン液体を使ってTEMで顕微鏡画像を見た瞬間、日立ハイテクの方も『何これ、すごい!』と一緒になって興奮してくれて、以来、日立ハイテクとはとても良好な関係が続いています」と桑畑教授は笑う。そして、「あのとき、日立ハイテクの方のご協力がなければ、イオン液体を使ってTEMで観察するという世界初の試みは、海外の研究者に先を越されていたかもしれません。そういう意味でも、日立ハイテクにはとても感謝しています」と続ける。

桑畑教授の業績は、高校の化学の教科書にも反映された。従来の化学の教科書には、「塩化ナトリウムなどのイオン結晶は一般に融点が高く、常温・常圧で固体である」と記述されている。それに対し、まず啓林館の高校の化学の教科書に、「参考」という欄が設けられ、「常温で液体として存在する塩をイオン液体という」という形で掲載されることになったのだ。また、イオン液体の欄には桑畑教授が撮影した蝶の羽の鱗粉の顕微鏡画像が添えられた。

「届いた教科書の奥付ページの写真提供・協力の欄を見たところ、『大阪大学大学院工学研究科桑畑研究室』という文字を発見したので、喜び勇んで研究室にもっていき、学生たちに見せました。すると、皆、『すごい!』と言って喜んでくれました。でも、『お前ら、高校生時代、このページ、見たことあるか?』と聞いたところ、皆、口をそろえて『ないです。今日初めてこんなページがあることを知りました』と言い、『このページは名前が掲載された人が喜ぶため

のページだね』と笑ったことを覚えています」

今後は、イオン液体への認知度がさらに高まり、参考欄ではなく正式に教科書に掲載されることが夢だと桑畑教授は話す。

「私の研究室の業績が高校の化学の教科書に反映された」と語る桑畑教授。「参考」という欄が設けられ、「常温で液体として存在する塩をイオン液体という」という形で掲載されるようになった

それにしてもなぜ、桑畑教授はイオン液体を電子顕微鏡に入れようと思いついたのだろうか。「実は私は、小学生の頃からカメラ小僧だったのです」と桑畑教授は打ち明ける。当時はデジタルカメラなどなかった時代。撮影したフィルムは写真屋にもっていき、現像と焼き付けをしてもらうというのが通常だった。しかし、桑畑少年はすでに中学1年生の頃には、自分で現像から焼き付けまでやっていたという。

また、今やスマートフォンに搭載されているデジタルカメラは非常に高性能で、誰でも簡単に接写ができる。しかし、当時のフィルムカメラではそうはいかない。小さな昆虫などを接写するには、接写レンズなどの機材とそれなりの撮影技術が必要だった。「そのため、小学校から高校まではフィルムカメラを使っていかに小さな世界を高精細で撮影するかということに情熱を燃やしていましたね」と桑畑教授。

ところが、大阪大学に進学し研究室に入った桑畑教授は驚いた。そこには、日立製作所製のSEM「S450」があったのだ。研究室の教授に使い方を訊ねると、「ここに試料を入れてこのように操作すれば観察できますよ。このボタンを押せば、写真も簡単に撮れます」と言われ、こんなに簡単にミクロの世界を観察でき、しかも高分解能の画像までボタン1つで撮れるのかと、驚愕したという。

「電気化学の研究においては、毎日のように電子顕微鏡を使うということはありませんでしたが、いつか電子顕微鏡を使って人が驚くような画像を撮ってみたいという気持ちは常にありました。私にとって電子顕微鏡は通常のカメラの延長線上にあるものだったのです。だからこそ、イオン液体を電子顕微鏡での観察に使えるのでは?という発想に至ることができたのです」

小学生の頃からカメラ小僧だったという桑畑教授。

カメラの延長線上に電子顕微鏡があった

さらに、桑畑教授は電気化学を専門分野に選んだ理由をこう話す。「電気化学に興味をもった最初のきっかけは蓄電池との出会いでした。中学3年生の頃のことです」

当時、電池は使い捨ての乾電池が主流だった。しかし、ある日、桑畑少年が家にあったラジカセの説明書を読んでいたとき、「ニッカド電池」という文字が目に留まった。しかもそこには、「充電することで繰り返し何度でも使える」と書いてあったのだ。当時、少ない小遣いの中から電池代を捻出していた桑畑少年は、「充電なら家の電気を使うので、お小遣いが減らないぞ」とほくそ笑んだ。「当時、ニッカド電池は高額で、6000円くらいしたと思います。でも長い目で見れば、使い捨ての乾電池よりも絶対にお得だと踏んだのです」

しかし、大切にするあまりほとんど使わず、常に充電し続けたことでニッカド電池は1カ月ほどでダメになってしまった。「ニッカド電池は充電し続けるとすぐに使えなくなることを知ったのは、電気化学の研究者になってからでした。中学生の頃はそんなことは知らず、悔しさのあまり、いつかこの手で何度充電しても使えなくならない蓄電池を作るぞ!と思ったのです」

さらに、高校生になり、もう1つ大きな出来事があった。1973年当時、中東の産油国が原油価格を70%も引き上げたことから、日本はオイルショックに見舞われた。それを受け、石油の代替エネルギーが模索される中、夢のエネルギー源として、本多-藤嶋効果による光触媒の研究が一躍脚光を浴びたのだ。これは、水中に二酸化チタン電極と白金電極を置き、二酸化チタン電極に光を当てると、水が分解されて酸素と水素が発生するとともに、両電極間に電流が発生するというものだ。光エネルギーを電気エネルギーと化学エネルギーに同時に変換できる画期的な技術として世の中の期待が高まった。桑畑教授は、今でもそのときの新聞記事を大切に保管しているという。「そこで、大学では蓄電池や光触媒について学べる学科に入りたいと思いました。そのような中、父がくれた大阪大学のパンフレットの工学部の応用化学専攻のページに、電気化学という単語を見つけ、自分が学びたいのはまさにこれだ!と飛びついたのです」

その後、念願叶って大阪大学工学部に入学し、応用化学を専攻した桑畑教授。どのような研究に取り組まれたのだろうか。「電池研究においては、固体である電極と液体である電解液との界面が非常に重要です。ところが、驚くべきことに、界面を電子顕微鏡で見ると、どこまでが固体でどこからが液体なのか、その境目がわからないのです。実は液体と気体の境目も明確ではありません。私が所属していた研究室の教授は、『これは海にたとえると、渚のようなもの』と表現されていました。波が寄せてきた瞬間はどこまでが海でどこからが浜辺かわからない。界面もこれと一緒だというのです。私は電池などの界面を研究しようと思いました」

実際、電池では、電気が発生しているのは、電極と電解液との界面のほんの数ナノメートルの間だ。したがって、界面での現象が観察できなければ、発電の原理の解明は困難だ。そのため、桑畑教授は固体と液体の界面を電子顕微鏡で見たいという気持ちを強くもったという。しかし、当時は電子顕微鏡の中に液体を入れるなどもってのほか。そして十数年の歳月が流れ、桑畑教授に訪れたのがイオン液体との運命の出会いだったのだ。

2023年度で停年退職を迎える桑畑教授。今後は、エネルギー問題に貢献していきたいと話す。

現在、文部科学省と科学技術振興機構(JST)が、「革新的GX 技術創出事業(GteX)」を打ち出しており、2023年10月以降、5年間にわたり実施する計画になっている。これは、世界各国でカーボンニュートラルの実現に向けた動きと、GX(グリーントランスフォーメーション)への投資が急速に拡大している中、日本でも産官学が連携して、2050年のカーボンニュートラルおよびGX 実現のための新規技術の創出と人材育成を推進しようという取り組みだ。具体的には、「革新的蓄電池(電力貯蔵技術)」「水素変換技術」「バイオ生産技術」の3テーマを実施する計画で、桑畑教授はその中の革新的蓄電池のプログラムオフィサー(PO)に任命されているのだ。

「今後は、電子顕微鏡を使った電気化学に関する研究を続けながら、現在、革新的蓄電池の研究開発を進めている現役の研究者たちを、スーパーバイザーとして支援していく予定です。まだまだのんびりなんてしていられませんよ」と桑畑教授は力強く語る。

超高圧電子顕微鏡「H-3000型」を背景に写真におさまる桑畑教授

(取材・記事:山田久美,撮影:秋山由樹)