~卓越した電子顕微鏡技術が世界初の撮影を成功させる~

2016年、大隅良典東京工業大学栄誉教授がノーベル生理学・医学賞を受賞されました。

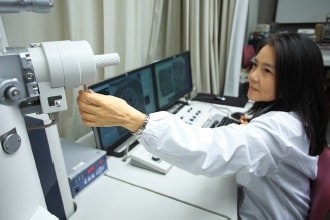

その研究を支えたキーパーソンとして注目される馬場美鈴先生。酵母独自の急速冷凍置換固定法を誕生させるなど、その優れた電子顕微鏡技術を、先生はどのように習得されたのか。

また、電子顕微鏡観察への途切れない情熱はどこから来ているのか。

お話をうかがうため、工学院大学八王子キャンパスにある研究室を訪ねました。

工学院大学 総合研究所 研究員 博士 馬場 美鈴

2016年、大隅良典氏(東京工業大学栄誉教授)が「オートファジー(自食作用)の仕組みの解明」に寄与したとしてノーベル生理学・医学賞を受賞した折、その研究を支えたキーウーマンとして馬場美鈴氏の仕事もクローズアップされた。その理由は、馬場氏の電子顕微鏡技術が、大隅氏のオートファジー研究を躍進させる起点であったからだ。

馬場氏が電子顕微鏡と出会ったのは日本女子大学に在学中のこと。現在の理学部の前身、家政学部家政理学科に所属していた2年生の時、大隅正子教授の電子顕微鏡学という講義でのことだった。「電子顕微鏡を使って動物細胞を観察した時、細胞の中がこんなに見えるなんてと驚きました。美しいとか楽しいとか、とにかく単純に感激したんです」

それがきっかけとなって、馬場氏は、小川和朗氏らによる「電子顕微鏡 図説細胞学」(1974年刊)を飽かずに眺めるようになった。掲載された動物や昆虫、微生物、細菌などの電子顕微鏡写真は、モノクロながら肉眼では見えない微細構造を明らかにしており、ミクロの世界の美しさを見せるものだったのである。

大学3年生の時には、どうしても電子顕微鏡がやりたくて、研究室の助手に頼み込んで植物細胞の切片を切らせてもらったという。「まだ学生ですから超薄切片を切るのはすごく難しいのですが、一応切れて電顕観察までできたんです。初めて自分で切ったのを見ると、メスマークがたくさん入っていたけれど、植物細胞の細胞壁内部を見ることができて楽しかったのを覚えています」そこから、馬場氏いわく「迷うことなく電子顕微鏡の世界へ飛び込んだ」。日本女子大には電子顕微鏡室があり、アルバイトをしながら生物学教室の研究員として、電子顕微鏡に関わる毎日が始まった。「非常に幸運だったのは、当時としては電子顕微鏡の装置が揃っていたことですね。透過電子顕微鏡(TEM)や走査電子顕微鏡(SEM)はもちろん、フリーズ・レプリカの装置やクライオミクロトームもありましたし、新しい装置が入ってくるたびにトライして、いろんな技術を自分のものとしました」

馬場氏の卓越した技術は、自己練磨の賜物だ。ひたすら練習を繰り返すことで、切片やフリーズ・レプリカ、クライオミクロトームなどの試料技術の腕を磨いていった。一方、装置そのものについては講習会での経験も大きかった。とある講習会に申し込んだところ、参加者は馬場氏を含めてたった二人だけ。普通では通り一遍に終わってしまうところだが、何度も鏡筒の分解をさせてもらったそうだ。鏡体理論については、本陣良平氏の「医学・生物学のための電子顕微鏡学入門」」(1968年刊)をバイブルとして学んだ。また、電子顕微鏡室の装置にトラブルがあった時には、メンテナンス担当者の後ろにへばりつくようにしてその様子を観察、時には疑問を投げかけて、教えてもらうこともあった。学会に行って、そこで新しい技術を学んでくることもしばしば。器用なうえ、直観力も優れていたため、コツを掴むのが早かった馬場氏は、このようにして卓越した電子顕微鏡技術を身につけていったのである。

そんな馬場氏の優れた電子顕微鏡技術を象徴するのが、酵母独自の急速凍結置換固定法の開発である。当時、真菌類に属している酵母細胞の微細構造を捉えるため、電子顕微鏡による観察を続けていたが、菌類の細胞微細構造の研究にとって最も重要な問題となっていたのが固定であった。生きている状態を瞬時に止めて観察のための試料をつくる固定が成功しないと、オルガネラをはじめとする細胞内の物質のダイナミックな状態を観察することができないからだ。「動物細胞では、10年前ぐらいから急速凍結法で市川先生などが電子顕微鏡写真をたくさん撮られていました。しかし、酵母のような真菌細胞の場合、細胞壁が邪魔をして、動物細胞と同じようにHeuser型によるメタルコンタクト法でも、うまくいきませんでした。それで、細胞壁を少しでも傷つけないと固定液が入らないから絶対に成功しないという感触を持ちましたね」

ちょうどその頃、田中健治氏(当時、名古屋大学医学部附属医真菌研究施設教授)をはじめ、酵母細胞研究会のグループでは、酵母でも急速凍結をやらなければという機運が高まっており、酵母と同じ真菌類に属している糸状菌において急速凍結(置換)法に成功していたHoward,R.J. And Aist,J.R. の一人を招いて日本でセミナーを開催することになった。そのセミナーに参加した田中氏や日本女子大学の研究員(小堀博美氏)が、具体的な方法について学んだ。しかし、糸状菌とは細胞壁の性質が異なり、扱いの難しい酵母では、どうしてもうまくいかなかった。

「そこで、細胞壁をサンドイッチにして割るというアイデアを思いついたのです。2枚の銅板に酵母細胞をサンドイッチ状に挟んで浸漬凍結した後、割断して細胞壁に傷をつけ、オスミウム酸(OsO4)を浸透させるという方法を何度も繰り返しトライする中、ようやくこの手法を確立することに成功しました。リボゾームも細胞壁もあるし、きれいな像が撮れた時は本当にうれしかったですね。当時は細胞壁を溶かしたり、リボゾームを壊したりするようなドラスティックな方法しかない中、自分でやって、自分で成功したものですから。もちろん論文にしました」

こうして1987年、「サンドイッチ法」と名づけた酵母独自の急速冷凍置換固定法が誕生した。こうして酵母細胞の全体像を捉えることが可能になったものの、この手法は熟練の技を要した。1990年頃、この手法で酵母の電子顕微鏡観察をなし得たのは、世界でわずか3人ほど。そのうちの一人は、いうまでもなく苦労の末に新たな手法を開発した馬場氏本人であった。

電子顕微鏡技術の研鑽に励んでいた馬場氏は、次第に電子顕微鏡室での活動に物足りなさを感じるようになった。日本女子大学を辞め、1988年、工学院大学の研究員となり、それから東京大学教養学部の助教授になったばかりの大隅良典氏の駒場ラボに出入りするようになる。大隅氏は、単離した液胞のフリーズ・レプリカの依頼のため、日本女子大学を訪れていたが、やがて、大隅氏と馬場氏とで共同研究を進めていたという。「だんだん技術が身についてくると、自分の中で何か満足できなくなってしまって、そんなときに大隅先生から駒場のラボを開くことをうかがったんです。出入りするようになった当初、共同論文がリバイスの状態で、二人でディスカッションをしていました。私自身は、何かを証明するために電子顕微鏡を使うようになりましたし、研究の進め方が次第にわかってきたこともあって、電顕も研究も面白くなってのめりこんでいきましたね。ですから、歌手の荒井由美が松任谷由美になっていたことも知らない(笑)。ほかのことに目もくれないで研究に没頭していたという感じでした」

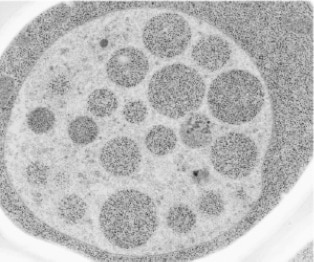

一方、大隅氏は酵母の液胞の物質輸送という研究テーマに取り組んでいた。液胞は細胞内の「ゴミ溜め」程度にしか考えられていなかったが、リソソームと同じく分解酵素を含んでいることから、分解する働きを持っていると予測。光学顕微鏡で飢餓状態の酵母細胞を観察すると、液胞の中に丸い粒子がたくさん溜まってくる現象が見えた。

「しかし、その粒子がどのような構造をしているのか、解像度の高くない光学顕微鏡ではどうしても突き止めることができない。「これが何であるか見てほしい」。大隅先生のその一言がオートファジー研究のスタートとなったのです」

とはいえ、大隅氏の研究室は桂勲氏(現、国立遺伝学研究所所長)と半分ずつスペースを共有し合う状態で、部屋に光学顕微鏡、廊下に細胞培養装置があるぐらい。日本女子大学の環境が「宇宙時代」なら、駒場ラボの環境は「石器時代」のようなものだったと、馬場氏は当時を思い出す。「大隅先生の見たいという思いは、非常に強かったです。酵母の細胞壁を溶かしてプロトプラストにすると、オスミウム酸が入るんですが、そういうのを大隅先生がつくっておられて、「どんなに汚くてもかまわないから電子顕微鏡で見てほしい」とおっしゃられて、最初は普通の固定法で見てみました。案の定、液胞の中は真っ黒でした。もう、これは急速凍結でやるしかない、そう心に決めました。しかし、駒場ラボには固定に必要な細胞凍結装置がありません。自分で図面を引いて、本郷の製作会社に、その図面を持ち込んで、「こんな装置をつくってください」と頼んだわけです」

完成した小さな細胞凍結装置は、温度制御はないものの、使いこなす技術と知識があれば十分に機能を発揮する。しかしながら、馬場氏にとっても酵母細胞の急速凍結は非常に難しかった。特に飢餓状態の酵母細胞は、細胞壁が厚くなっているうえ、液胞の体積も大きくなっているためだ。「液胞は細胞質と違って水分が多く、いわば水の中に浮かんでいる粒子を見てくれというのと同じ状態なんです。氷晶がすぐできるのですが、そうすると中に入っている構造体が壊されるので、正しい像が得られません。ちょうどよい凍結状態にするのが難しく、何度も失敗をしました。ほかにも、試料とナイフの面合わせをはじめ、超薄切片も通常以上のデリケートな作業となるなど、試料づくりの過程でかなり神経をつかいました」

そんな苦労を重ねつつも、馬場氏は酵母の急速凍結を成し遂げる。そして1989年、世界で初めてオートファジー現象の電子顕微鏡撮影に成功した。「本当にきれいな像が撮れました。粒子は丸かったです。その像から、膜で囲まれていることも細胞質であることもはっきりとわかりました。大隅先生は(動いている粒子の正体が)細胞質であることを知った時点で、「これで論文が2本書ける」とおっしゃいましたね」

実は撮影された写真には、(冷却速度を)1秒間に10,000°C以下にしないとうまくいかないなど、高度な要素技術がたくさん入っているが、それを知る人は少ない。簡単に美しい写真が撮れるわけではないのだ。

その輝かしい成果を得るに至るまで、馬場氏は工学院大学にこもって、電子顕微鏡写真の撮影に力を注いでいた。使用した装置は日立製のH-500H形という高分解能仕様の製品。撮影後に自分なりに報告書をまとめては駒場ラボに出かけ、議論するという結果、時には3ヶ月近くも駒場へは行かないこともあったという。その間、工学院大学以外の場所においても日立製の電子顕微鏡が大いに役立った。「日立グループの日製産業(現:日立ハイテク)が市ヶ谷にラボを開設していて、そこのH-7000かH-7100の電子顕微鏡をお借りしたことがあったのです。今はユーザーにそんな貸し方をするなど考えられませんが、大変ありがたいことに、まるまる一日フリーに電子顕微鏡を使わせていただきました。その時に撮影した写真は、受賞理由に選ばれた論文の中にコントロール細胞として掲載されているものなんですよ」

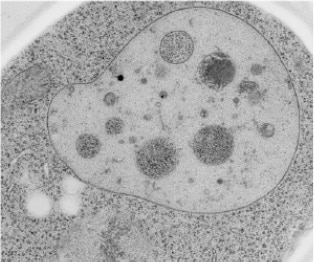

さらに、電子顕微鏡がオートファジー研究に果たした役割をこう総括する。「細胞質が見えたとき、オートファジー研究の扉が開いたといっても過言ではありません。それが第一段階ですね。第二段階は、高度な技術である急速凍結置換固定法で観察していたので、膜動態がはっきり見えて、酵母のオートファゴソームの発見につながったこと。どういうメカニズムで液胞の中に入ってくるか確実に証明することができたのです。生化学的な方法では、オートファゴソームが液胞膜と融合して入る過程は見えませんが、電顕によって液胞に取り込まれる瞬間を明確に撮ることができた。電顕でしか果たせなかったわけです。しかも像があまりにもきれいだから、他の研究室は追随できなかったのですね」

液胞とオートファゴソームが融合して不要なタンパク質を分解し、生存に必要なタンパク質が生み出されていくオートファジーの仕組みが明らかになった。大隅氏が論文をものにしたのはそれから2年後であったが、以後も大隅研究室はオートファジー研究のトップランナーであり続けている。なお、馬場氏自身も1996年に「酵母の自食作用に関する形態学的研究」で博士(理学)の学位を授与された。

栄養飢餓で、液胞内にオートファジックボディ(細胞質)を取り込む

取り込んだ細胞を栄養増殖に戻した細胞。

オートファジックボディが壊れていくところ。

2016年10月3日、大隅良典氏がノーベル賞を受賞したといっせいに報道された。しかし、馬場氏は日本人のノーベル賞受賞者が続いていたことから、「今年はないだろうと」思い、受賞発表の日も忘れていたぐらいだという。オートファジーの共同研究者でもある馬場則男氏のもとに新聞記者から電話がかかってきたので、あわててテレビを点けると大隅氏の受賞会見が始まるところだった。

「研究の流れからそうなるんですが、ああ最初に私の名前を挙げてくださったんだなと。あまりにも身近な方の受賞で、自分も関わっていた研究が対象なので、すごく「やった!」というのではなく、静かに感無量という気持ちでした。その後、私にもインタビューの依頼があって、時間が経つほどに、すばらしい、そして偉大な賞だと実感がわいてきました」

1988年に始まったオートファジー研究は、大隅氏にとっても馬場氏にとっても28年を数えることになる。現在、馬場氏は、オートファジー・ジャーナルのチーフエディターを務める海外の研究者との共同研究などを進めている。

「このバンドが見えたらなど、ワクワクする思いを何度も経験しているので、オートファジーの研究から離れることはないですね。細胞は、起きている現象の決定的瞬間をときどき見せてくれる。だから漠然と見るのではなく、観察眼を持っていることが研究者にとって重要になってきます。オートファジーの膜も、結局は壊されるためにつくり出されることから、検出しにくい。膜がよく見えなくて悩んだ時期もありましたが、誰も答えてくれる人はいなかった。自分の前に道はない、自分の後に道ができる。そういう気持ちで仕事をしてきたし、今もそういう気持ちで仕事をしています」

細胞内のリサイクルシステムであるオートファジーは、パーキンソン病などの神経変成疾患に関係しているといわれ、医療応用への期待が高まっている。しかしながら、大隅氏の言葉を借りると、オートファジーは30%しか解明されていない状況だ。馬場氏も「膜のオリジンはまだわかっていないし、変異株の解析も不十分で、まだまだやることがいっぱいある」と語る。基礎的領域に残された謎を解明するため、馬場氏は電子顕微鏡によるオートファジーの形態学研究を休むことなく進めていく。一歩一歩着実に。

(取材・文=山田一郎)

編集後記

「自分の前に道は無く、自分の後ろに道ができる」馬場先生の素直な本音に、読者の皆様の多くが共感されることだろう。分野は違えども、未知の探求に挑戦する者はみな、同じ気概を抱いて道無き道を進む。前例がないから、小さなことにつまずき迷い、それでも一歩ずつ前に進む。そうさせる活力は「情熱」、その一言に尽きるだろう。

前号INTERVIEW Vol.6、映像の終盤で小泉秀明氏は言い切った。「情熱があれば、たとえ周囲に反対されてもやり抜く。そこにいいチームができ、イノベーションとはそういうところに起きるのです」馬場先生はまさしくこれを証明してくださった。

SI NEWS特集「INTERVIEW」のシリーズも7号を迎えた。毎回、先生がたの志の高さと惜しみない努力に敬服し、刺激を受け、それが明日の活力となるのを感じる。SI NEWSはこれからも、皆様にそんな刺激をお伝えする媒体であり続けたい。一度、立ち止まり、それを再確認した取材であった。

(取材:大塚智恵)

さらに表示