株式会社日立製作所

研究開発グループ

技術顧問

品田 博之 博士(工学)

AIをはじめとしてデジタル技術が急速に進化している。文章で指示すればそれらしいイラストや写真・動画を出力できたり、ほとんどリアルタイムに自然に翻訳できたりするようになってきた。電子顕微鏡の分野でも高度なデジタル技術を活用してこれまで思いつかなかったような成果が得られており、高度なデジタル技術の活用は当たり前になってきた。一方、筆者が走査電子顕微鏡(以下SEM)に関連する研究を開始した1980年台中頃は、SEM画像を画像処理で画質改善することはタブー視(禁止されていたわけではなく必要に応じてそのような処理をすることはあったが)されていたような記憶があり隔世の感がある。当時はフィルムや印画紙にSEM像を記録するしかなかったので“本物”のSEM像と画像処理したSEM像の境界が明確だった。しかし“本物”のSEM像も、電子が物質や場と相互作用し物理法則に基づいて変換されて画像になったのであって、“本物”と処理後とに本質的な違いはないはずである。現代では電子顕微鏡にデジタル技術を適用し、計測の質・量ともに飛躍的に向上させることが当たり前となった。筆者は2010年から超高圧ホログラフィー電子顕微鏡の開発に関わり、装置完成後にその電子顕微鏡にデジタル技術を適用する研究に関与してきたので、その一端を紹介することで巻頭言とさせていただきたい。

電子線ホログラフィーは電磁場などを透過して変化した電子の位相を電子の干渉性を利用して計測し、物質内外の電磁場分布を電子顕微鏡の分解能で計測する技術である。ホログラフィーはDénes Gáborによって電子顕微鏡の分解能向上を目的として1948年に発明され、光の分野で先行し実用化、電子線分野では外村彰が1978年に実用的な装置を開発した。その後外村はアハラノフ・ボーム効果の実験検証や磁束量子の直接観察など多くの成果を創出した。2000年には加速電圧1 MVのホログラフィー電子顕微鏡を開発し高温超電導体の磁束量子観察に成功した。さらに原子分解能で磁場分布を観察することを目指し、収差補正器を備えた加速電圧1.2 MVのホログラフィー電子顕微鏡(図1)の開発に着手したが志半ばで逝去した。筆者はこの開発プロジェクトに参画し苦労の末2014年に開発を完了、世界トップレベルの原子分解能で電磁場を計測する装置として高機能材料の機能発現解明や電子デバイスの解析等の研究での利用を開始した。それらの研究開発において研究者が計測結果に求めるものは高く果てしない。それに応えるために、近年進歩が目覚ましい機械学習、実験自動化および大量データ処理などの最新デジタル技術を融合・活用してそれまでの性能限界の打破に挑戦した。

2016年からJST戦略的創造研究推進事業(CREST)の「情報計測」領域の助成により、九州大学 村上恭和先生をリーダとして九州大学、大阪大学、日立製作所の共同で「AIと大規模画像処理による電子顕微鏡法の技術革新(JPMJCR1664)」の課題に取り組んだ。その成果から1.2 MVの超高圧電子顕微鏡を用いた例を紹介する。

図1 1.2 MVの高加速電圧で収差補正器を搭載した超高分解能高安定ホログラフィー電子顕微鏡

最先端研究開発支援プログラムにより、独立行政法人日本学術振興会を通じた助成により開発

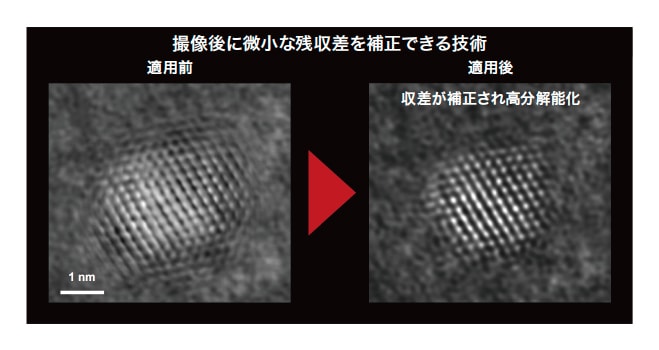

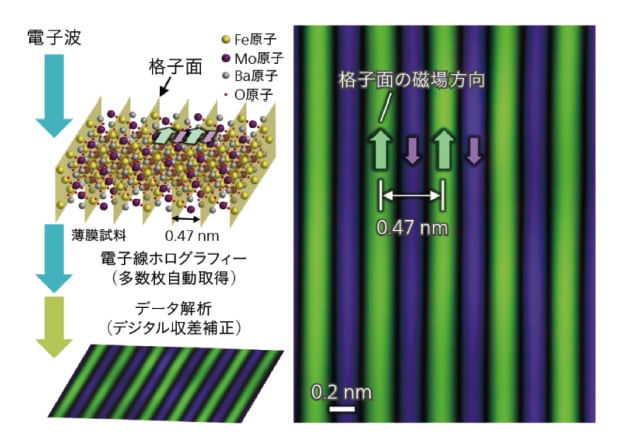

原子一層にあたる微小領域の磁場による電子の位相変化はわずかなため、1.2 MVホログラフィー電子顕微鏡の目標達成には空間分解能だけでなく、高いSN比の実現がカギとなる。多数データの積算により高SN比を実現するために多数枚(現状は最大約10000枚)の画像を数日間自動で取得できる技術を開発した。一方、データを長時間自動で取得すると焦点や収差補正器の動作条件がドリフトすることはある程度避けられない。そのドリフトなどで画像に残った収差を画像取得後に補正するデジタル収差補正技術(図2)1, 2)により画像の分解能低下を極限まで抑えた。これらにより結晶格子面ごとに存在する磁場すなわち原子一層の磁場分布を0.47 nmという分解能で計測できた(図3)2)。ちなみに撮像後の画像から収差を補正するアイデアはDénes Gáborが電子線ホログラフィーを発明した動機そのものである。デジタル技術の進展により電子線ホログラフィーの当初の目標が実現した一例といえるだろう。

図2 デジタル収差補正技術の適用例

撮像後のデータをデジタル処理することで微小な残収差を補正できる技術

図3 観察方法の模式図と観察に成功した格子面の磁場

原子層ごとに異なる大きさと向きの磁場を持つ磁性体(Ba2FeMoO6結晶)における(111)格子面それぞれの磁場分布を示す

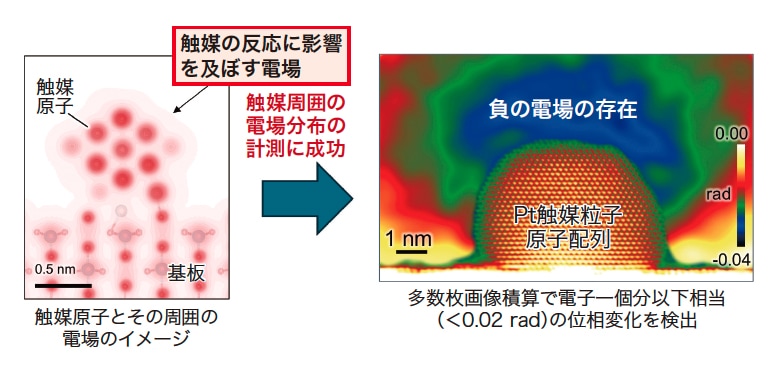

さまざまな化学反応を促す触媒は、環境、資源、エネルギー問題の解決に貢献する重要な材料であり、その性質を明らかにするため触媒微粒子周囲の化学反応に寄与する微弱な電場を高感度で計測することが電子線ホログラフィーに期待される。電磁場計測感度の向上のためには多量の電子線を試料に照射してSN比を向上すればよいのだが、触媒は電子線照射によるダメージが顕著なものが多く、十分なSN比を得る前に触媒が本来の構造を維持できなくなってしまう。そこでタンパク質の解析で実用化している単粒子解析法の概念を導入した。多数の同種触媒の画像を取得して加算することで高いSN比の画像を得る作戦である。ただし、触媒は複雑な形態分散を示すため、類似形状の触媒微粒子のみを効率よく選別してデータ取得する必要がある。そのために機械学習による視野自動探索技術を開発した。多量の触媒微粒子から高精細な画像を取得すべきものを高効率に抽出し積算平均化することでSN比を向上した。さらに、新しく開発した統計数理的手法“ウェーブレット隠れマルコフモデル”を適用することでノイズを低減し、電場情報のSN比を従来比約10倍向上、電子一個の有無に起因する電子の位相変化を検出できるようになった(1.2 MeV電子の波長の約1/1000に相当)。これにより触媒微粒子周囲の微弱な電場を定量的に計測することに成功した(図4)3)

図4 触媒微粒子の周囲に存在する電場

電場による電子の位相を色で表示

Pt触媒微粒子上部に負の電場が存在することが計測できた

今回紹介した例は計測データに含まれている微弱な情報をデジタル技術によって目に見えるようひきだしたものと言え、私のような古い頭でも違和感なく受け入れられる。一歩進めて、生データの情報はあくまでヒントでしかなく、それまでに蓄積された膨大なデータ・知識と関連付けることで計測結果を推定する、さらには2024年のノーベル化学賞受賞案件のように計測データの全く無い新しいたんぱく質の構造を既存のデータ・知識だけからAIで予測することまでできるようになった。SEM像を画像処理で画質向上することがタブー視されていたような時代を知る筆者としては、驚きと不安をいだきつつ、ますますの発展に期待したいところである。

参考文献

登録記事数 203件

まだまだあります。