Understanding of Measured and Predicted Drug Concentrations with a Focus on Uncertainty and Variability

日本大学 薬学部

臨床薬物動態学研究室

教授

辻 泰弘博士(薬学)

Doctors have always recognized that every patient is unique, and doctors have always tried to tailor their treatments as best they can to individuals. You can match a blood transfusion to a blood type - that was an important discovery. What if matching a cancer cure to our genetic code was just as easy, just as standard? What if figuring out the right dose of medicine was as simple as taking our temperature? - President Obama, January 30, 20151)

すべての患者はひとり一人違うということを認識し、医療従事者はできる限り患者個人に合わせた治療を行っているが、それは簡単なことではない。しかし、体温を測るのと同じくらい簡便に、薬の最適な投与量が把握できるようになったらどうでしょうか?(著者意訳)

2015年1月に行われたオバマ米国大統領の一般教書演説において、“Precision Medicine Initiative” が発表された。医療は急速に進歩し、近年は “One-size-fits-all(従来型医療)” から “Precision medicine(精密医療)” への転換が促進されている。今までの治療は平均的な患者に対してデザインされた医療を画一的に提供していた。この治療では、ある患者群には大変効果のある医療ではあるが、その他の患者にはほとんど効果がない。Precision Medicine とは、臨床検査値、遺伝子、生活習慣、およびバイオマーカ情報など幅広い個人データに基づき治療効果を予測し、最適な医療を模索・提供するという新しい医療の考え方であり、個別化医療と表現されることも多い。しかし、我々が取り扱うデータは、真値ではなく、何かしらの「ものさし」によって測定・定量された値であり、そこには「ばらつき(誤差)」が含まれている。また、シミュレーションによる予測値も同様であり、得られたデータを個別化投与へ応用する際には、これらを考慮した上

で判断すべきである。

本稿では、「ばらつき(誤差)」をキーワードに、患者個別の薬物治療アプローチに必要な薬物濃度(実測・予測)の基礎的理解を深めたい。

薬の効果は、薬物動態と薬理作用の二つの側面から決定される。薬物動態とは、薬物が体内に入ってから消失するまでの一連の過程を指し、薬理作用とは、薬物がどこにどのように作用するのかということを示す。すなわち、望んだ治療効果を得るためには、ターゲットとする薬理効果を発揮する薬物が体内の適切な組織に適切な量で存在しなければならない。一般に体内に存在する薬の量と薬の効果は比例する。そこで、薬の体内における動きを数理式で表現することができれば、各患者にどの程度の投与量で、どの程度の頻度で薬剤を投与すれば良いのかということを導き出すことができる。しかし、生命科学が発展した現在においても、投薬後のある任意の時間における体内に存在する「真の」薬物量を直接的に知ることはできない。そこで私たちは2つの解決策を用いている。

この2つの解決策にも問題点がある。それが「ばらつき(誤差)」である。薬物濃度の測定値には、採血者による誤差、検体の保存方法による誤差、分析機器による誤差、分析・測定者による誤差など、様々な誤差が含まれている。そこで、測定の精度を担保するために、バリデーションを行い、精度良く測定できる濃度の最低値を定量下限として設定する。一方、臨床で取り扱うデータには、服薬時間の誤差、採血時刻の誤差、実施履歴への反映の誤差など、様々な誤差が含まれている。これらのばらつき(誤差)を考慮するため、薬物の母集団平均値、個体間・個体内変動、および共変量から構成される薬物動態パラメータと数理モデルを駆使し、目に見える情報を得ている。

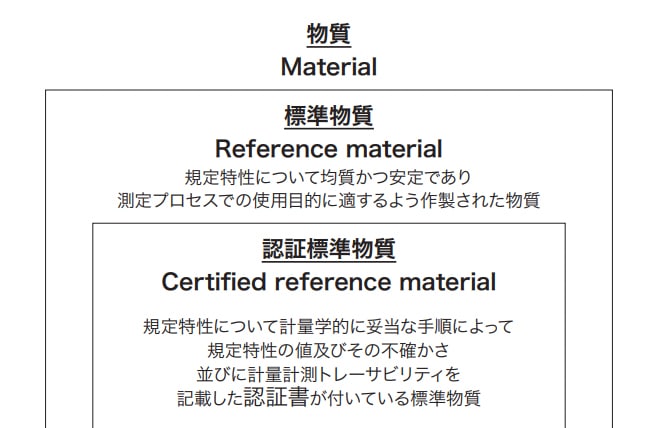

標準物質とは、濃度計などの測定機器や各種化学分析機器の校正や測定方法の妥当性確認などに用いられる物質で、精度及び信頼性の向上に不可欠な重要な基準物質である。任意のロットナンバーについて、パラメータが均一であるように作成されていれば、標準物質とされる。グローバル化の進展に伴い、測定結果や分析結果の国際的な信頼性の確保の重要性が高まっている。近年は、規定特性について計量学的に妥当な手順によって規定特性の値及びその不確かさ、及び計量計測トレーサビリティを記載した認証書が付いている標準物質として認証標準物質が定められている2)。標準物質としてのパラメータ(含量、純度、均一性および安定性等)をどのように測定したか等が詳細に掲載された3)、いわゆる血統書付きの標準物質が認証標準物質である。実験用の試薬や溶媒の確かさ(purity:純度等)を再考することで、物質のばらつき(誤差)を抑えることができる(図 1)。

図 1 標準物質と認証標準物質

文献3)より著者改変

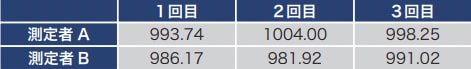

薬物濃度の測定値には、採血者による誤差、検体の保存方法による誤差、分析機器による誤差、分析・測定者による誤差など、さまざまなばらつき(誤差)が含まれている。測定・定量におけるばらつきをわかりやすく説明する。この実験では、同一のピペットを用いて超純水1,000 µL を秤り取り、精密天秤で質量を計測した。同様の操作を測定者 A および Bが3回実施した。ただ、ピペットで秤り取るだけの単純な操作であるが、表 1に示した通り測定値にはばらつき(誤差)がみられる。同一測定者による誤差はピペット操作による誤差や精密天秤によって生じたものであるが、測定者間でもばらつきが生じていることがわかる。実際に薬物血中濃度を測定する際は、採血する、血清もしくは血漿の状態に分離する、測定まで検体を保存する、各種分析機器で測定する、という何段階もの工程を踏むため、測定値にはここで示した誤差よりも、より大きな誤差が含まれることになる。

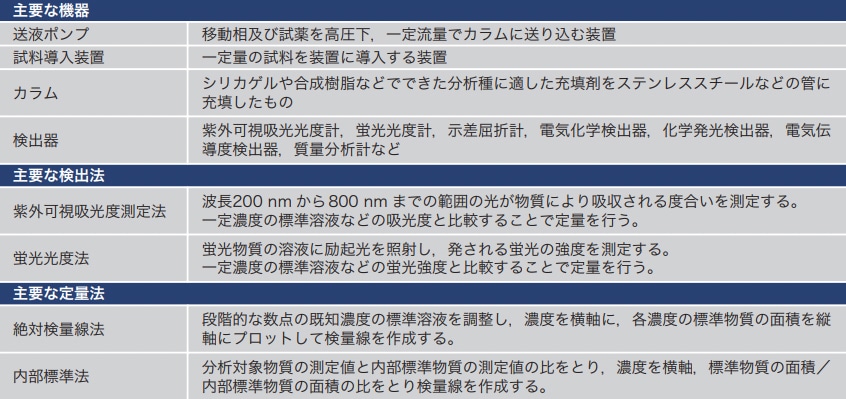

薬物濃度の測定法は、免疫学的測定法と分離分析法に分けられる。免疫学的測定法は、薬物に対する抗体を利用した測定方法である。薬物に特異的な抗体に対して標識を付け、抗体が薬物を認識した際に標識が発する反応を測定することで薬物濃度を定量する。例えば、抗体が薬物を認識した際に発光するような物質を標識とし、吸光度を測定する。簡便・迅速、かつ薬物によっては自動的に測定が可能であるという長所があり、市中病院において実施される薬物濃度測定において汎用されている。ただし、抗体がターゲットとする物質以外も認識することがあり、十分な特異性・選択性を有することを確認することが望まれる。分離分析法では、各成分を化学的・物理的性質を利用して分離・測定する方法である。高速液体クロマトグラフィー(HPLC)や液体クロマトグラフ質量分析計(LC-MS/MS)等がこの測定法に該当する。固定相や移動相の組み合わせや前処理の方法を変えることで、種々の物質を測定可能であり、汎用性が高いという長所がある。ただし、機器が高価な上にメンテナンスコストやランニングコストが高く、測定するためには分析の知識・技術が必要である。HPLC の分析に用いる主要な機器、検出法および定量法の概要を表 2に示す4, 5)。

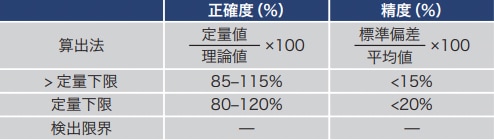

新たに測定・定量法を確立する際にはバリデーションが求められる。バリデーションには選択性、定量下限、検量線、正確度、精度、マトリックス効果、キャリーオーバー、希釈の妥当性および安定性を評価する3)。ここでは正確度および精度について概説する。正確度とは、測定値がどの程度真値に近い値を示すかを表すものである。正確度が良好な場合には測定値は、真値付近の値をとるが、正確度が悪い場合には、測定値は真値から乖離した値を示し、濃度を見誤る可能性がある。精度とは、測定毎のばらつき(誤差)の大きさを表すものである。精度が良好な測定系では、同じサンプルを何度測定しても同程度の値を示すが、精度の悪い測定系では測定毎のばらつき(誤差)が大きく、再現性が低くなる。従って、正確度・精度の両方が良好であって初めて、測定値に対する信頼性が高い測定系となる(表 3)。

表1 超純水の質量 (mg) 比較試験

表2 高速液体クロマトグラフィー分析法の概要

表3 正確度および精度の評価

定量下限は、測定において定量値として信頼性が担保される限界の値

検出限界は、測定において測定値として検出可能な限界の値

薬物が投与された患者の薬物動態を把握するためには、いつ、どこの組織・臓器に、どれくらいの容積のなかにどの程度の薬物量が存在しているのかということを知りたいために、「薬物濃度」という指標に置き換えている。突き詰めると薬物動態学は任意の時間における薬物濃度をいかに予測するかという学問である。実際には常微分方程式を用いた数理モデルを基礎とするが、専門家以外には非常に難解と思われる用語と数式が羅列されるため割愛する。

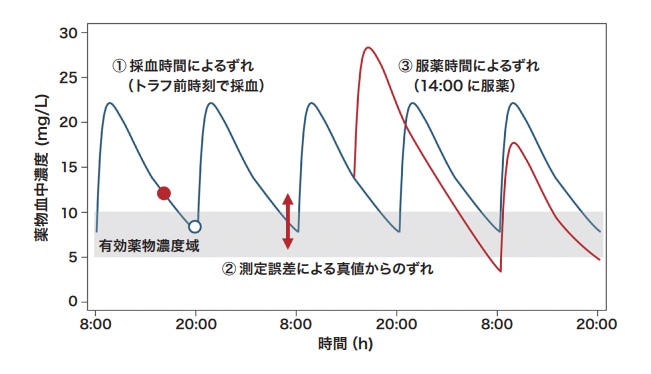

体内に投与された薬物は消化管から吸収され、循環血液中に取り込まれ全身に分布する。一部の薬物は他の物質に代謝されたあと、糞便中もしくは尿中より体外へ排泄される。投与後少しずつ体内の薬物濃度は上昇し、ある時点をピークとして減少していく。多くの場合、次回投与直前に採血を行い、薬物濃度を測定する。薬物濃度測定結果から薬物の投与量と投与間隔を患者個別に再考する。臨床で取り扱う薬物動態解析用のデータには、採血時刻の誤差、薬物濃度や検査値の誤差、服薬時間の誤差など、様々な誤差が含まれている6)。図2に示すように薬物の血中濃度は投与した後の濃度の変化幅が大きく、薬物血中濃度の値を比較するためには、採血時刻、採血方法、測定方法、服薬時間が正しく遵守されているか、事前に確認することが重要である。

図 2 薬物濃度推移のばらつき(誤差)

文献7)より著者改変

薬物の体内における一連の動きを、全て把握することが理想的だが、現状の生命科学では断片的な血液中・組織中濃度のみしか知ることができない。従って、断片的な情報から個別化投与を有効かつ適切に実施するためには、実測・予測値がどの程度の「ばらつき(誤差)」を含み、どの程度信頼できるのか(信頼できないのか)の情報を評価しなければならない。

参考文献